De quoi s'agit-il ?

La chapelle Saint-André

La chapelle Saint-André est tout simplement magnifique, et son environnement participe largement à la beauté de l'ensemble du site.

Comme c'était presque toujours le cas, le cimetière se trouve à ses pieds. Il est toujours utilisé aujourd'hui, ce qui signifie que les habitants du village se font enterrer dans la même parcelle depuis près de dix siècles, soit un millénaire complet — une preuve remarquable de longévité, rare dans la région.

La chapelle est construite essentiellement en pierre de schiste, avec des pierres de formes variables mais soigneusement appareillées. Leur couleur a été choisie pour l'esthétique : certaines proviennent de carrières proches de sources et sont faites de tuf noir. Les pierres sont reliées par un mortier qui, sur la façade, a été écrasé à la truelle pour déborder légèrement des pierres, donnant aux joints un aspect large et harmonieux. Il s'agit d'une intention des derniers constructeurs, soucieux de donner à Saint-André une nouvelle beauté.

À noter également l'arc de la porte d'entrée, décoré par l'alternance de pierres blanches et noires, une esthétique que l'on retrouve parfois sur d'autres édifices religieux de la région.

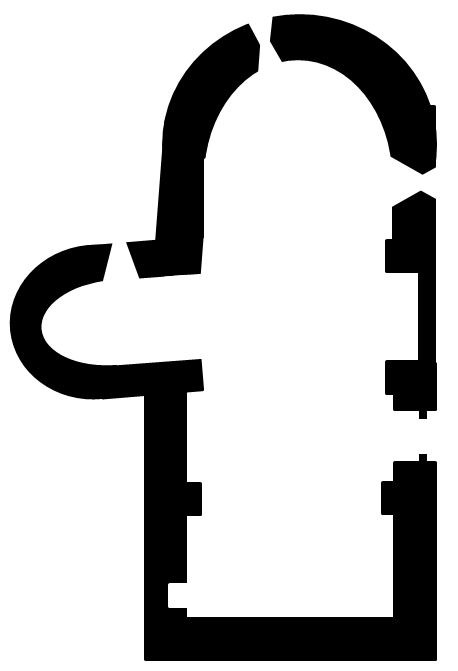

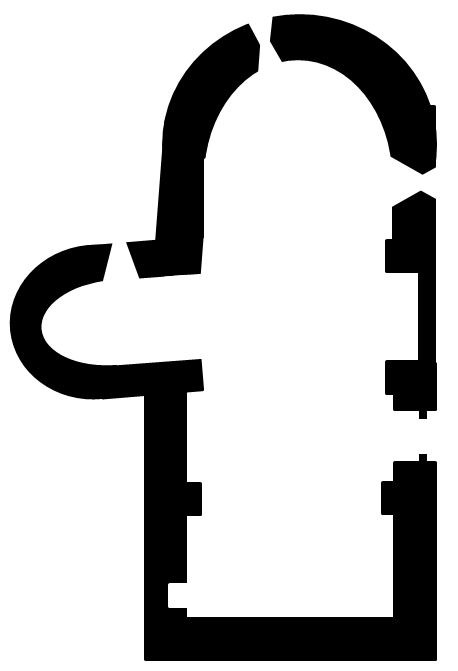

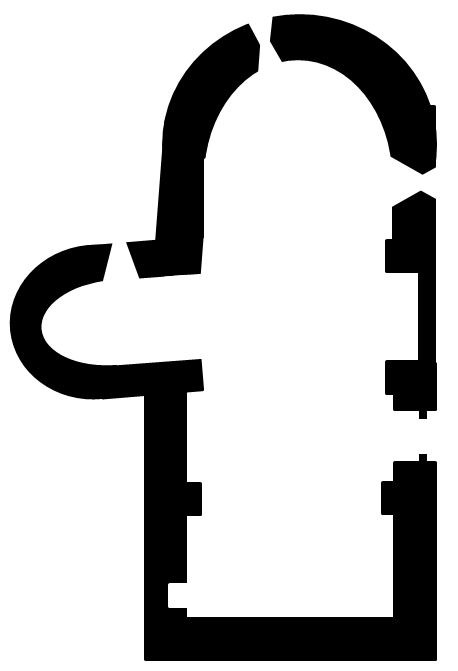

Plan de la chapelle

Plan de la chapelle St André de Baillestavy

Plan de la chapelle St André de Baillestavy

Architecture générale

L'édifice est une chapelle à nef unique voûtée en berceau, terminée par une abside semi-circulaire. La façade principale est surmontée d'un clocheton aujourd'hui dépourvu de sa cloche. Le portail se situe sur un mur gouttereau, approximativement au milieu, et possède deux arcs en plein cintre : le plus bas, très ancien, date probablement de la construction initiale au Xe siècle, tandis que l'autre, en pierres de taille, remonte au XIIe siècle. L'ensemble de la chapelle est construit en schiste.

La chapelle a connu trois grandes phases de construction et de reconstruction : une construction initiale, des modifications au XIe ou XIIe siècle, puis des travaux entre le XVIe et XVIIIe siècles. La chapelle primitive était charpentée, avec des poutres soutenues par un arc diaphragme au milieu de la nef et un arc triomphal séparant le chœur de la nef. Au XIe ou XIIe siècle, la charpente fut remplacée par une voûte en pierre, nécessitant l’élargissement des murs et l’ajout de pilastres supportant huit arcs intérieurs. Des travaux ultérieurs aux XVIe‑XVIIIe siècles ajoutèrent une chapelle latérale nord, assez longue et terminée par une abside.

La nef et le chœur

La nef unique est rectangulaire et mesure 19,20 m de long pour 8,35 m de large (dimensions extérieures). Sa largeur fut réduite au XIIe siècle lors de la construction de la voûte, qui nécessita l’épaississement des murs. Huit pilastres furent ajoutés pour soutenir les arcs, et un arc doubleau traverse la nef tandis qu’un autre sépare le chœur. Le chœur, en hémicycle, est couvert d’une voûte en demi-dôme, conformément aux usages de l’époque.

Le clocher

Le clocher, simple et situé en surplomb de la façade occidentale, comporte deux arcs formés de trois piliers reliés en couronne. Malheureusement, la chapelle ne possède plus ses cloches.

Les vases acoustiques

La chapelle présente une curiosité technique : plusieurs vases acoustiques intégrés dans la voûte. Ces récipients en poterie, tête en bas et enfouis dans le mortier avec le col affleurant, créent des bulles d’air qui améliorent l’acoustique. La chapelle en compte une petite dizaine de tailles variées. Cette pratique, ingénieuse pour l’époque, bien qu’originale, n’est pas totalement unique dans la région.

Fouilles archéologiques de 2012

En 2012, des fouilles archéologiques ont été menées sur le site. Elles ont confirmé que la chapelle est bâtie sur un ancien ferrier romain et sur plusieurs remblais successifs. Quatre sondages ont révélé plusieurs sols différents, attestant de l’évolution de l’édifice au fil du temps. Aucun sondage n’a toutefois permis d’atteindre le sol originel.

Les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales