De quoi s'agit-il ?

Le musée d'histoire naturelle de Perpignan, appelé Muséum de Perpignan, est installé dans l'hôtel Ca Garriga, un hôtel particulier du XVIe siècle. Bien que le bâtiment ait été remanié de sorte qu'il n'apporte plus beaucoup à l'intérêt de la visite du musée, certains éléments de décor et le magnifique escalier restent d'un grand intérêt en eux-mêmes.

De nos jours, il présente des collections de référence concernant la faune et la flore des Pyrénées-Orientales, ainsi que quelques spécimens plus exotiques, dont une collection d'ethnologie provenant principalement d'Océanie.

Issues de tous les domaines des sciences naturelles tels que l'archéologie, la paléontologie, la zoologie, la botanique, la minéralogie et l'ethnologie, et riches de plus de 100 000 spécimens, les collections du Muséum offrent une vision globale de la biodiversité locale et constituent un outil précieux pour de nombreux chercheurs.

Les salles d'exposition se partagent aujourd'hui entre le rez-de-chaussée, dévolu aux expositions temporaires, et le premier étage, pour les collections permanentes. Le Muséum ayant obtenu l'appellation "Musée de France" depuis le 1er février 2003, ses collections sont reconnues d'intérêt public et il a pour missions de :

- Conserver, restaurer, étudier et enrichir ses collections,

- Rendre ses collections accessibles au public,

- Concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture,

- Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche ainsi qu'à leur diffusion.

L'hôtel Ca Garriga

L'hôtel Ca Garriga, siège du muséum d'histoire naturelle de Perpignan

L'hôtel Ca Garriga

L'hôtel Ca Garriga, où se trouve le musée, appartenait à l'une des plus nobles et anciennes familles de Perpignan. La famille le conserva jusqu'en 1792, année de sa récupération comme bien national par les révolutionnaires. L'hôtel servit alors de tribunal révolutionnaire.

De l'édifice d'origine ne subsiste qu'une fenêtre donnant sur le patio, face à l'entrée. Elle est armoriée de trois écus représentant les maisons Ca Garriga, Alemany et Cervello, datant du premier quart du XVIe siècle. L'écu central, celui de la famille Ca Garriga, est orné d'un buisson de chêne vert, surmonté d'un casque fermé à sept grilles et d'une couronne de baron, en référence aux sept barons de Catalogne. L'écu de gauche porte les armes de la famille Cervello, illustrées par un cerf, et celui de droite celles de la maison Alemany, représentées par trois petites ailes. La présence de ces trois armes sur une même pièce d'architecture s'explique par les unions de la famille Ca Garriga avec les Cervello et les Alemany dès le XVe siècle.

Les collections

La visite du Muséum commence par... une côte de baleine, ainsi qu'une de ses vertèbres. Eh oui !

La baleine du XIXe siècle

La côte de la baleine

La côte de la baleine du muséum d'histoire naturelle de Perpignan

Il s'agit de la baleine qui s'est échouée à Saint-Cyprien à la fin du XIXe siècle. Dépecée, certains ont récupéré une côte, dont deux sont exposées dans des lieux complètement différents : une ici, au Muséum, et l'autre sous le porche de l'église Sainte-Juste et Sainte-Ruffine de Prats-de-Mollo. Pour celle du Muséum, il faut bien le dire : sa présentation laisse à désirer. Sous l'escalier monumental, derrière une grille, sans lumière d'ambiance, elle apparaît un peu abandonnée. La vertèbre est posée à côté, tout aussi délaissée. On pourrait imaginer une mise en valeur plus adaptée : éclairage, explications, repositionnement...

Au rez-de-chaussée, quelques vitrines présentent également des restes issus des fouilles du Serrat d'en Vaquer, un site archéologique où ont été retrouvés des vestiges du Paléolithique. Parmi eux, un morceau du Titanochelon perpiniana, une tortue géante découverte ici et nommée d'après la ville. Pour être exact, cette tortue vivait au Pliocène ancien, il y a environ quatre millions d'années. Elle mesurait 1,5 mètre de diamètre et est aujourd'hui exposée au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris (malheureusement pas à Perpignan).

Les animaux

Les animaux empaillés

Les animaux empaillés du muséum d'histoire naturelle de Perpignan

La visite se poursuit par le grand escalier et mène au premier étage, où l'on découvre un parcours consacré à la faune. Plusieurs galeries se succèdent, avec de nombreuses vitrines présentant des animaux empaillés : petits, moyens, gros ; à plumes, à écailles, à poils… un véritable panorama du règne animal. Les espèces sont regroupées par type et présentées avec leurs noms communs et scientifiques, ainsi que quelques informations, notamment sur leur présence dans le département des Pyrénées-Orientales.

Le parcours dégage un certain sentiment d'oppression, surtout lorsqu'on visite seul : l'impression d'être observé par tous ces animaux, figés dans leurs vitrines, est saisissante. La présentation, inchangée depuis des années, peut sembler lourde et massive. Des respirations, comme des panneaux explicatifs ou des parcours ludiques, seraient les bienvenues. Pour être honnête, il existe un petit espace pédagogique destiné aux plus jeunes visiteurs.

La momie

La momie

La momie du muséum d'histoire naturelle de Perpignan

Au bout de ces galeries se trouve une petite pièce sombre, haute de plafond, qui était l'ancienne laverie de l'hôtel Ca Garriga. Elle possède un joli plafond en bois à caissons, datant du XVIIIe siècle. Mais le véritable intérêt de la pièce réside dans son contenu : une momie.

Il s'agit d'IOUEF-EN-KHONSOU, un nom signifiant "Qui appartient à KHONSOU, fils d'AMON-RE". Il était prêtre et scribe au temple d'AMON-RE. Mort à l'âge de 30 ans, il était contemporain de la XXIe dynastie et serait donc vieux d'environ 3000 ans. Il est présenté dans son cercueil, recouvert de hiéroglyphes prouvant que ce dernier servit auparavant aux corps de PAEN-NEST-TAOUY. La figure représentée sur le couvercle laisse supposer que le propriétaire initial aurait pu être une femme, ce qui signifie que le cercueil a été utilisé par trois personnes différentes.

Le corps, après une déshydratation par le natron, a été préparé selon le rituel : dépôt du linge ayant servi à éponger les parois de la cavité thoraco-abdominale, application de résine lors des enroulements, et bandelettage soigneux des différentes parties du corps. La momie, entièrement emmaillotée de lin, est exposée en position allongée à l'intérieur de la cuve de son cercueil anthropomorphe.

Le sarcophage est composé de trois pièces : la cuve, le couvercle intérieur et le couvercle extérieur provenant d'un autre cercueil. L'iconographie et le fond, de couleur jaune dominante, le datent de la XXe dynastie (1085-950 avant notre ère). Le cercueil a été fabriqué avec différentes essences de bois : cèdre pour la cuve, figuier sycomore pour le couvercle extérieur et ficus pour le couvercle intérieur. Seules les faces externes sont décorées et portent des inscriptions. Le couvercle intérieur, le mieux conservé des trois, est orné de la déesse Isis étendant ses ailes en signe de protection ; au-dessus, Nephthys et Isis battent des ailes, symbolisant le souffle de la vie, illustré par la croix ansée (Ankh) et le scarabée, attribut de Ptah.

Mais que fait donc une momie à Perpignan ?

La réponse est simple : c'est un don fait à la ville par Ibrahim-Pacha, fils du vice-roi d'Égypte, vainqueur de plusieurs batailles, dont celle de Saint-Jean d'Acre. Ce personnage, à la santé fragile, suivit les conseils de la faculté de médecine de Montpellier et se rendit à Vernet-les-Bains pour une cure. Son séjour fut si agréable qu'il remercia la région par ce don inattendu, une fois retourné au Caire.

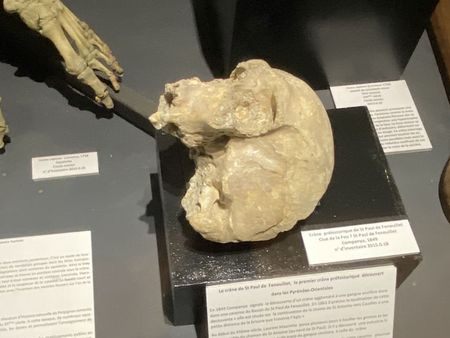

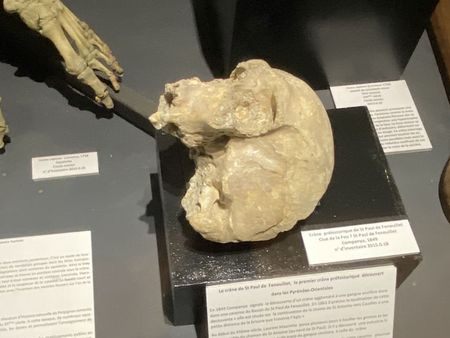

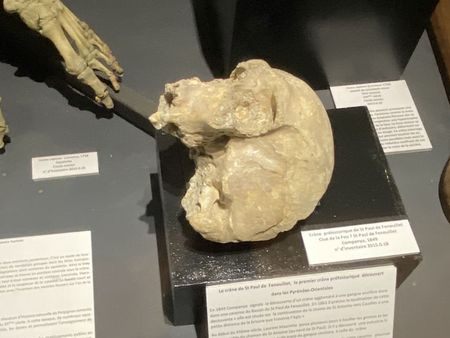

Le crâne préhistorique

Le crâne préhistorique

Le crâne préhistorique du muséum d'histoire naturelle de Perpignan

La seconde pièce remarquable du Muséum présente le crâne d'un homme préhistorique. Peu mis en valeur, il est exposé au sol dans une vitrine consacrée à quelques vestiges préhistoriques, avec un panneau indiquant qu'il s'agit du premier crâne préhistorique découvert dans les Pyrénées-Orientales. Découvert en 1849 par Companyo, le lieu exact de la découverte fut perdu : seule une indication reste, "dans une gangue ossifère dure dans une caverne du bassin de Saint-Paul de Fenouillet". En 1861, Companyo précise : "sur la continuation de la chaîne de Saint-Antoine vers Caudiès, à une petite distance de la brisure que traverse l'Agly".

Au début du XXe siècle, Laurent Maurette fouilla plusieurs grottes et anfractuosités du chaînon de Saint-Antoine, au nord de Saint-Paul. Il y découvrit une industrie lithique mais ne retrouva pas de gangue similaire à celle du crâne. Après plusieurs recherches, Depéret supposa que la caverne pourrait se situer au sud de Saint-Paul, au niveau de la Clue de la Fou, où il avait découvert une brèche osseuse identique à celle remplissant le crâne fossile. Ces brèches furent décollées de la paroi et transportées par A. Donnezan. Le Muséum en possède quelques échantillons.

Certains auteurs y reconnaissent des caractères néandertaliens archaïques, tandis que R.P. Charles en 1964 le rapproche de l'Homo sapiens du Néolithique ancien, de type aquitano-méditerranéen, caractérisé par une boîte crânienne allongée (dolicrâne), à voûte moyenne (orthocrâne) et assez étroite (métrio-acrocrâne). La forte minéralisation du crâne et de la brèche osseuse est due à la présence d'une source pétrifiante à cet endroit, dans la Clue de la Fou.

La salle géologique

La salle géologique

La salle géologique du muséum d'histoire naturelle de Perpignan

Plus amusante qu'autre chose pour le grand public, cette salle de taille modeste présente une belle collection d'échantillons de pierres provenant des différents territoires du département. Ce qui surprend, c'est la grande diversité géologique, avec notamment des marbres aux couleurs variées et de fortes différences entre les roches des trois vallées.

On y trouve également quelques fossiles intéressants.

Le cadre Arago

Le cadre Arago

Le cadre Arago au muséum d'histoire naturelle de Perpignan

Vous souvenez-vous de ces cadres remplis de papillons, de scarabées ou d'autres insectes, tous présentés par ordre et accompagnés de légendes ? Plusieurs de ces cadres sont exposés ici, datant de la fin du XIXe siècle. L'un d'eux est particulièrement remarquable : le cadre Arago, nommé en l'honneur du scientifique catalan François Arago.

Ce cadre fut offert par son frère Jacques au muséum en 1839, après que François Arago entreprit, entre 1817 et 1820, un tour du monde à bord des navires scientifiques l'Uranie et la Physicienne. Il contient une collection de lépidoptères en provenance d'Amérique du Sud.

Le cadre présente sept colonnes de spécimens, chacune regroupant neuf familles de lépidoptères : Brassolidae, Morphidae, Danaidae, Heliconiidae, Ithomiidae, Papilionidae, Pieridae, Nymphalidae et Lycaenidae. Certaines espèces se répètent selon une symétrie bilatérale centrée sur la colonne médiane.

La collection d'Océanie

L'Océanie

La salle de l'Océanie du muséum d'histoire naturelle de Perpignan

Voilà une autre curiosité de ce muséum qui, décidément, offre de belles surprises. Les dernières salles sont dédiées à une jolie collection d'objets provenant d'Océanie, ce à quoi on ne s'attend pas forcément.

Plusieurs vitrines, présentées de façon assez simple, exposent divers objets de la vie quotidienne, du culte, de la chasse ou de la pêche, ainsi que des armes. Parmi eux : des massues à collerette gravée, des haches de fer montées sur des manches de massues traditionnelles, des gibernes à pierres de fronde, des bracelets de coquillages, et un joli jupon de paille, pièce d'habillage traditionnelle très visible.

La pièce maîtresse de la collection semble être une sculpture de grade anthropomorphe, originaire du Vanuatu et taillée dans un tronc de palmier. De telles sculptures se dressent à l'entrée des villages ou près des bâtiments où se réunissent les hommes. La population masculine de ces régions est organisée en associations aux grades strictement hiérarchisés. Les nouveaux grades s'acquièrent lors de cérémonies, au cours desquelles des sacrifices de porc et des dons de plus en plus importants sont offerts. Chaque promu fait alors sculpter une statue en palmier. Seuls les hommes riches et âgés peuvent atteindre les plus hauts rangs de ces associations, qui jouent un rôle économique et social majeur.

Les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales