De quoi s'agit-il ?

La centrale solaire à tour Thémis est implantée à Targasonne. Conçue comme un site expérimental, elle n’a jamais eu vocation à produire de l’électricité rentable. Son objectif était de tester la faisabilité de la production d’électricité à partir de l’énergie solaire et de développer des technologies en amont de leur industrialisation. La centrale a été construite en 1983, à l’époque où la France décidait de privilégier le nucléaire pour la production d’électricité en masse. Les essais ont duré jusqu’en 1986, année du choix définitif du nucléaire.

Thémis a ensuite servi aux astrophysiciens pour étudier le rayonnement gamma cosmique. En 2004, ces recherches ont été arrêtées, les scientifiques se déplaçant en Afrique du Sud vers un site plus adapté à leurs besoins. Aujourd’hui, la centrale appartient au Conseil Général des Pyrénées-Orientales et retrouve progressivement sa fonction initiale de recherche et développement sur l’énergie solaire.

Thémis n’est pas unique au monde : d’autres centrales solaires à tour ont été développées, comme aux États-Unis avec le projet de Barstow (100 000 kW), ou en Russie (projets jusqu’à 200 000 kW), bien que beaucoup de ces projets n’aient pas encore abouti. La puissance de ces centrales expérimentales varie généralement entre 500 et 10 000 kW.

Thémis en résumé

Un panneau à l’entrée du site résume ainsi l’histoire et la vocation de Thémis :

Thémis, centrale solaire thermodynamique de recherche et développement, est née d’une ambition : développer le recours à une énergie alternative aux énergies fossiles, chères et polluantes, le Soleil. La construction, réalisée par EDF, a débuté en 1981 sur des terrains appartenant au Conseil Général des Pyrénées-Orientales.

Après seulement trois années de fonctionnement, de 1983 à 1986, Thémis ferme, victime d’une décision d’arrêt des programmes de recherche sur l’énergie solaire pour non-rentabilité économique. Pourtant, les technologies développées ont été un véritable succès, se déployant notamment en Espagne et aux États-Unis.

De 1987 à 2004, le site a été mis à disposition des astrophysiciens du CNRS IN2P3 pour des expérimentations sur la détection du rayonnement gamma, faisant de Thémis un téléscope géant fonctionnant de nuit.

Dès 2004, le Conseil Général des Pyrénées-Orientales a décidé de redonner au site sa vocation initiale de recherche et développement sur les technologies solaires. Ce programme, en partenariat avec la Région Languedoc-Roussillon et le Pôle de compétitivité DERBI, a été achevé en juin 2014.

Le choix du site

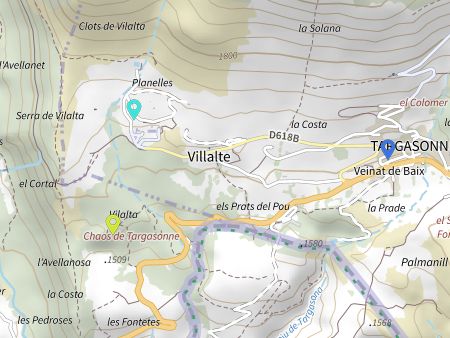

Pourquoi avoir choisi Targasonne pour l’implantation de Thémis ? Plusieurs critères ont été décisifs :

- La Cerdagne bénéficie de 2 400 heures de soleil par an, un record en France.

- L’altitude de 1 700 m favorise la réception du rayonnement solaire direct, avec une faible dispersion atmosphérique.

- Le vent est relativement faible, réduisant le temps d’arrêt pour raisons météorologiques.

- Le terrain est légèrement en pente (6 à 18°), idéal pour une centrale à tour.

- Une bonne alimentation hydraulique permet de stocker 1 000 m³ d’eau en bassin.

- La commune disposait de terrains disponibles, peu peuplés, non boisés et non cultivés.

- Une ligne électrique de 20 kV passe à 500 m, utilisable pour l’évacuation de l’électricité produite.

Dispositifs solaires

La centrale Thémis se compose de trois éléments principaux : le champ d’héliostats, la chaudière et le système de production électrique.

Le champ de 201 héliostats concentre le rayonnement solaire sur la chaudière, une cavité parallélépipédique de 4 m × 4 m × 3,5 m (voir une photo de la première chaudière sur la page du four solaire d’Odeillo). La chaudière est placée au sommet d’une tour de 80 m et inclinée de 30° par rapport à l’horizontale.

La concentration maximale théorique des rayons solaires atteint un facteur de 800, permettant d’atteindre des températures très élevées dans la cavité. La chaleur est recueillie par un mélange de sels fondus qui circule dans la boucle primaire, incluant deux bacs de stockage (chaud et froid) et un générateur de vapeur. Cette vapeur haute pression alimente ensuite la boucle secondaire, produisant de l’électricité via une turbine, avant d’être condensée et renvoyée au générateur.

Voici quelques informations techniques sur le foyer :

Fonctionnement : Un fluide caloporteur circule dans les circuits des parois latérales et du fond du foyer. Il est ensuite collecté avant de parcourir le plancher et le plafond. La circulation a été conçue de manière à ce que chaque panneau reçoive une quantité d’énergie homogène.

Le foyer est placé devant le champ d’héliostats, qui élève la température du fluide de 250 °C (±50 °C) à 450 °C (±10 °C). Le fluide est un mélange de sels fondus, composé de nitrate de potassium, de nitrite de sodium et de nitrate de sodium.

La puissance thermique du foyer est de 9 MW, ce qui correspond à une puissance électrique de 2 MW.

Documentation

Pour avoir plus de détails sur le fonctionnement, voici 7 pages de plaquettes explicatives de présentation.

Les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales