De quoi s'agit-il ?

Le couvent des Franciscains est un ancien couvent, aujourd'hui propriété du Conseil Général des Pyrénées-Orientales, et l'un des plus importants de Perpignan. Datant du début du XIIIe siècle, il s'est enrichi au fil du temps de nombreux bâtiments annexes, en plus de l'inévitable église, des bâtiments conventuels et du cloître.

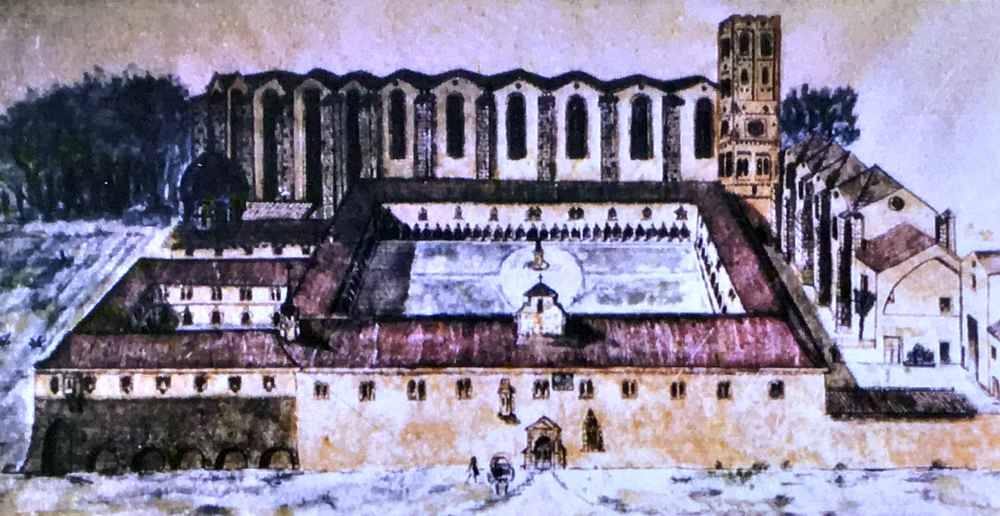

De nos jours, le couvent offre encore aux visiteurs la vue des enfeus du cloître. Une campagne de fouilles réalisée en 2005 a permis la mise au jour de plusieurs vestiges, offrant ainsi une meilleure compréhension de l'organisation et de l'histoire du site. Ci-dessus, voici une vue du couvent datant du milieu du XIXe siècle.

Vue du couvent en perspective cavalière (milieu du XIXe siècle)

Le couvent des Franciscains comptait trois églises : Saint François, Notre-Dame du Cloître et Notre-Dame des Anges. Notre-Dame du Cloître disparut lors des travaux d'agrandissement de l'hôpital militaire en 1780, entraînant la destruction de trois côtés de l'enceinte du couvent. Saint François était un édifice gothique construit en galets et briques entre la fin du XIIIe siècle et le début du XIVe siècle, situé le long de l'actuelle rue Zamenhoff, et démoli au XIXe siècle. Dans cette église se tinrent le service funéraire d'Anne d'Autriche, épouse de Philippe II d'Espagne, le 7 décembre 1580, ainsi que celui en mémoire des 23 missionnaires franciscains canonisés en 1628.

Le couvent possédait également un cloître-cimetière, similaire à celui du Campo Santo. Datant du XIVe siècle, il fut détruit lors des aménagements modernes, mais il reste des vestiges de la galerie sud et de l'angle ouest, constitués par des arcs en marbre blanc et 17 enfeus murés surmontés de blasons familiaux. La famille de Castelnou y enterrait ses morts. Le cloître utilisait deux matériaux : le marbre de Céret pour la statuaire et la brèche de Baixas pour les pierres de taille. Les piliers, murs et colonnes étaient en brèche de Baixas, tandis que le mur des enfeus était précédé d'une colonnade élevée sur un mur-bahut. Les chapiteaux soutenaient des arcades trilobées de style gothique. Entre les enfeus et la colonnade se trouvait un promenoir de 22 m de large. Le cloître possédait un second niveau, rythmé par des baies géminées, probablement surmonté d'une toiture en bois.

Le gisant

Note : Ce texte est repris de l'exposition sur les résultats des fouilles archéologiques au couvent des Franciscains.

Le terme gisant, issu du latin "jacere" signifiant "être étendu", désigne une statue représentant un mort couché. Elle surmonte généralement un caveau funéraire, soit sous la forme d'une plaque tombale, soit sous celle d'un priant.

Le gisant Notre-Dame des Anges provient d'un enfeu du cloître des Franciscains, encastré dans une niche à fond plat sous un arc ogival. Dès le XIXe siècle, Puiggari signala sa découverte sous le blason de la famille de Castelnou. Cette hypothèse fut confirmée par l'abbé Jean Capeille au début du XXe siècle, puis renouvelée dans les années 1960 par Marcel Durliat, qui attribua le gisant à l'Infant Jaume de Mallorca, héritier de la couronne devenu frère mineur. La statue du chevalier se trouve au-dessus d'un transit représentant le corps du moine, en signe d'humilité monastique. Des fouilles récentes ont également révélé une plaque tombale d'En Pere Batlle et des fragments d'un second gisant, compliquant l'identification précise du défunt.

Le gisant mesure 180 cm de long sur 60 cm de large. Le défunt est représenté en chevalier du royaume de Mallorca, sans heaume mais avec un diadème, pectoral, minerve, broigne, haubert, gantelet, et fourreau d'épée. Les jambes sont croisées, les mains en position de dégainer, et les yeux grands ouverts, symbolisant la vie éternelle.

Les enfeus

Note : Ce texte est repris de l'exposition sur les résultats des fouilles archéologiques au couvent des Franciscains.

Perpignan conserve d'importants vestiges de cloîtres funéraires médiévaux flanqués de séries continues d'enfeus. Au cimetière Saint-Jean comme au couvent des Franciscains, ces niches mesuraient environ 2 m de long, 3 m de haut et 90 cm de profondeur. Des écussons aux armes des familles flanquaient les arcs, surmontés d'une croix. Les niches accueillaient les caveaux familiaux, généralement des ossuaires, dans lesquels étaient déposés les ossements empilés, souvent dans des cercueils en bois.

L'enfeu constituait à la fois un lieu de sépulture familial et privé, un espace sacré et un édifice commémoratif. Il matérialisait la tombe des familles aisées, tandis que les autres étaient enterrés dans l'espace central du cloître, à même la terre.

Les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales