Histoire

Généralités historiques sur Ruscino

D'un point de vue général, le site de Ruscino a été occupé durant six périodes distinctes. Chacune de ces périodes, ayant ses caractéristiques propres, a laissé des traces différentes, plus ou moins importantes, sur le site. Les campagnes de fouilles effectuées régulièrement sur ce site mettent à jour de nombreuses informations sur ces périodes d'occupation.

La période la plus ancienne date des alentours de l'an 3000 avant J.-C. ; nous sommes alors en plein Néolithique. Les habitants de ce promontoire terreux dominant la plaine du Roussillon nous ont laissés quelques lames de silex et des céramiques. Beaucoup plus tard, entre -900 et -725, le site est occupé par une nécropole à crémation et quelques habitations. Nous sommes alors durant l'âge du Bronze final. Puis le site semble avoir été abandonné jusqu'à l'âge du Fer, que l'on divise en deux périodes : -600 à -475, et -475 à -50. C'est du premier âge du Fer que date l'habitation découverte sur le site et reproduite récemment à l'identique, du moins pour ce que l'on en sait. Le premier âge du Fer est caractérisé par le commerce avec les Étrusques et les Grecs. Le deuxième, lui, voit apparaître l'écriture ibère et les techniques d'ensilage. C'est de ce 2e âge du Fer qu'on date l'oppidum.

La période romaine, la cinquième, commence vers -50 et se poursuit jusqu'au IVe siècle. C'est l'époque de la construction des domus, du quartier romain, du réseau de citernes et d'égouts, du forum romain, etc. Enfin, la sixième période date du haut Moyen Âge ; elle est caractérisée par la présence de monnaies wisigothiques, de silos et de sépultures, ainsi que par les restes de l'occupation arabe.

Période du néolithique

La préhistoire à Ruscino est surtout représentée par la protohistoire. Vers -1250, les hommes de l'époque incinèrent leurs morts et enferment les cendres dans des urnes qu'ils entreposent dans des grottes. Vers -950, les champs d'urnes passent à l'air libre, et Ruscino possède un exemple d'un tel cimetière protohistorique.

La hutte

La hutte datant de l'âge du Fer.

Mais la période la plus intéressante de ce site, en ce qui concerne la préhistoire, est datée entre 600 et 575 avant J.-C. Ce sont des fouilles réalisées durant l'été 2000 sur la parcelle comprise entre le musée et la route qui ont permis la mise à jour d'un habitat complet, révélant ainsi le mode de vie des habitants. La zone couverte fait ressortir les vestiges d'une maison en matériaux périssables, maison de forme allongée à deux absides avec une armature en pieux et des poteaux porteurs. La maison avait quelques aménagements intérieurs, dont des banquettes, un foyer, etc. On comprend de ce plan que l'espace central est dédié aux activités quotidiennes : c'est là que se trouvent les foyers, la réserve d'argile et le stockage des aliments. L'abside nord servait de lieu d'intimité, probablement pour le repos. Il y avait des banquettes et une litière d'algues sèches. L'abside sud n'a pas révélé de vestiges, hélas, à cause des sols qui ont évolué depuis cette époque ; on ignore donc son utilité.

La nourriture était le domaine le plus chronophage, évidemment. L'alimentation était basée sur les céréales cultivées, les produits de la pêche (anguilles, daurades), de la chasse (cerfs, lapins, sangliers) et d'élevage (bœufs, moutons, porcs). Une grande partie de la journée était consacrée à l'application de techniques permettant de conserver la nourriture, comme par exemple l'utilisation de la fumée des foyers pour fumer les aliments, ou les faire sécher au soleil extérieur. Pour cela, nos ancêtres utilisaient des petits objets façonnés pour l'utilité qu'on leur demandait : poinçons, récipients, perles décoratives, etc.

L'intérieur

L'intérieur de la hutte datant de l'âge du Fer.

L'une des originalités du site réside dans l'inhumation d'un enfant, un nourrisson. C'est une rareté. La tombe était à l'intérieur de la maison, dans l'abside nord. Le corps était habillé et enroulé dans un linceul, et il a été mis en terre avec une branche de corail rouge, un pendentif d'anneaux en bronze et une dent de cerf.

Si vous allez sur place, vous découvrirez la maison préhistorique telle qu'elle a été reconstituée selon les constatations archéologiques. Sa construction a consisté en la mise en place de 28 pieux plantés de 40 cm dans le sol et définissant un espace de 45 m2, puis par l'apposition de 31 500 roseaux réunis en bottes entre les pieux. Cela forme un mur de 30 cm d'épaisseur. Puis les constructeurs ont planté 4 poteaux qu'ils ont calés avec des petits cailloux et de l'argile, poteaux sur lesquels ils ont monté une charpente telle qu'imaginée. Enfin, la couverture a été faite par 1 300 bottes de sanils. Une vraie prouesse pour des hommes modernes, mais un tour de force pour nos ancêtres qui avaient construit ça par nécessité !

Période antique

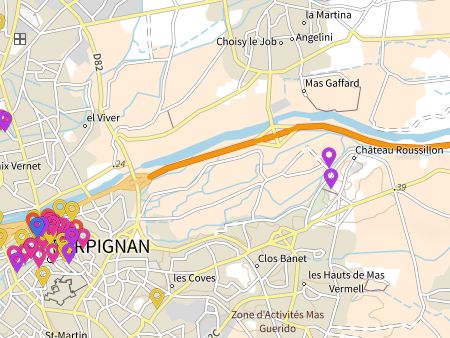

L'histoire de Ruscino en tant que telle commence durant l'ère romaine. Situé sur un promontoire dominant la plaine du Roussillon côté nord, les Romains y ont créé une première ville nommée "Ruscino". Vous l'avez deviné, c'est là l'origine du nom "Roussillon", à 5 km du centre-ville de Perpignan en direction de Canet en Roussillon. Son origine réelle est probablement phénicienne, mais il est impossible de le prouver.

Vers -600, comme on l'a vu précédemment, le lieu était déjà un village constitué de cabanes. Les habitants, des Ibères, vivaient de la pêche et de l'agriculture, du travail du fer, et de l'artisanat. Ils faisaient également du commerce avec les Grecs. Les premières constructions en dur apparaissent vers -400. Elles étaient faites de galets de rivière. On a retrouvé des silos en terre cuite enfouis dans le sol pour conserver le grain. L'ibère sera parlé jusque vers -100, période où les Romains s'installent. Ils le font donc sur un site qui est déjà habité depuis des siècles et qui a vu son organisation résister au temps.

Les fouilles du site romain de Ruscino ont été réalisées en 1972 sous la direction de M. Barruol, puis de M. Marichal. Il s'en est dégagé un îlot d'habitation de 11 m de long sur 52 m de large, soit plus de 3 000 m2 de surface. Cet îlot est isolé par trois rues dont la principale, nommée Decumanus Maximus, est au sud. C'est elle qui dessert les principales maisons (domus). À l'est, on constate la présence d'une rue secondaire de laquelle part une impasse. C'est cette rue secondaire qui permettait l'accès aux bâtiments artisanaux. La rue du nord permettait l'accès aux communs des maisons. La principale maison est tout en longueur, orientée nord-sud et rejoignait les deux rues. Du sud au nord, on y trouvait un vestibule encadré de deux petites pièces, un grand atrium, un tablinum flanqué d'un triclinium et d'une cage d'escalier, puis plus loin une cour carrée à ciel ouvert dotée de quatre galeries qui en font le tour. Cette configuration a été déduite des vestiges archéologiques présents sur le site.

Il semble qu'elle appartenait à un fonctionnaire romain envoyé travailler ici ou, peut-être, à un habitant de la région particulièrement riche et ayant eu la volonté de s'intégrer à l'Empire romain.

Les maisons romaines de Ruscino n'ont rien à envier à celles du reste de l'Empire. Richement décorées, peintes avec goût, elles ont aussi des sols en mosaïques et des colonnes travaillées. Les habitants équipent la ville d'artisans et de prestations pratiques. Ils construisent des canaux d'irrigation et des citernes. Sous les routes circule un réseau d'égouts. En -50, les Romains construisent le forum. De nos jours, on a du mal à imaginer ce que ça pouvait être, mais voici ses dimensions : 60 m de long, 50 m de large et 10 m de haut. C'est gigantesque !

Lors de l'annexion à l'Empire romain de la région, il fallut choisir un centre administratif. Ce choix s'est fait en 118 après J.-C., le siège de l'administration du Roussillon est donné officiellement, plaçant la ville en situation de force vis-à-vis de sa grande rivale Illibéris. En 337, l'empereur romain Constantin relève la cité d'Illibéris et Castell-Ruscino tombe en décadence. La ville est alors rapidement abandonnée au profit de sa concurrente.

Le haut Moyen-Âge

La période romaine s'éteignant, le site de Ruscino est abandonné. Il ne sera réoccupé qu'à partir du VIIe siècle, soit vers la fin de l'Empire wisigothique et la période des conquêtes arabes. Le site prend alors un autre nom, Ruscellio, en 801 à l'époque carolingienne, puis en 816 celui de Rosciliona. Ce lieu se transformera en Château-Roussillon par la suite. Durant cette période, une nouvelle ville est créée sur place. On y a retrouvé de nombreuses céramiques de cette époque ainsi que des monnaies wisigothiques. Des sépultures caractéristiques de l'époque ont également été découvertes.

Les sceaux arabes de Ruscino

Entre la chute de l'Empire romain (408) et la conquête carolingienne du Roussillon (811), une période de plus de 400 ans a vu l'installation des Wisigoths, puis leur disparition suite à la conquête des Sarrasins en 735. Il est très rare d'avoir des traces des Sarrasins en Roussillon, mais c'est à Ruscino que l'on a trouvé les plus intéressantes avec la découverte, il y a quelques années, de 42 sceaux en plomb. Ils portaient deux inscriptions rédigées en arabe. La première indique "Mukhnûm tayyib", ce qui signifie "Butin licite", et l'autre "qusima bi-Arbûnah" ("partagé à Narbonne"). D'après les spécialistes, ces sceaux datent d'environ 720 après J.-C. Ils devaient servir à riveter des lanières en cuir servant à clore un sac ou un coffre.

Fouilles entreprises

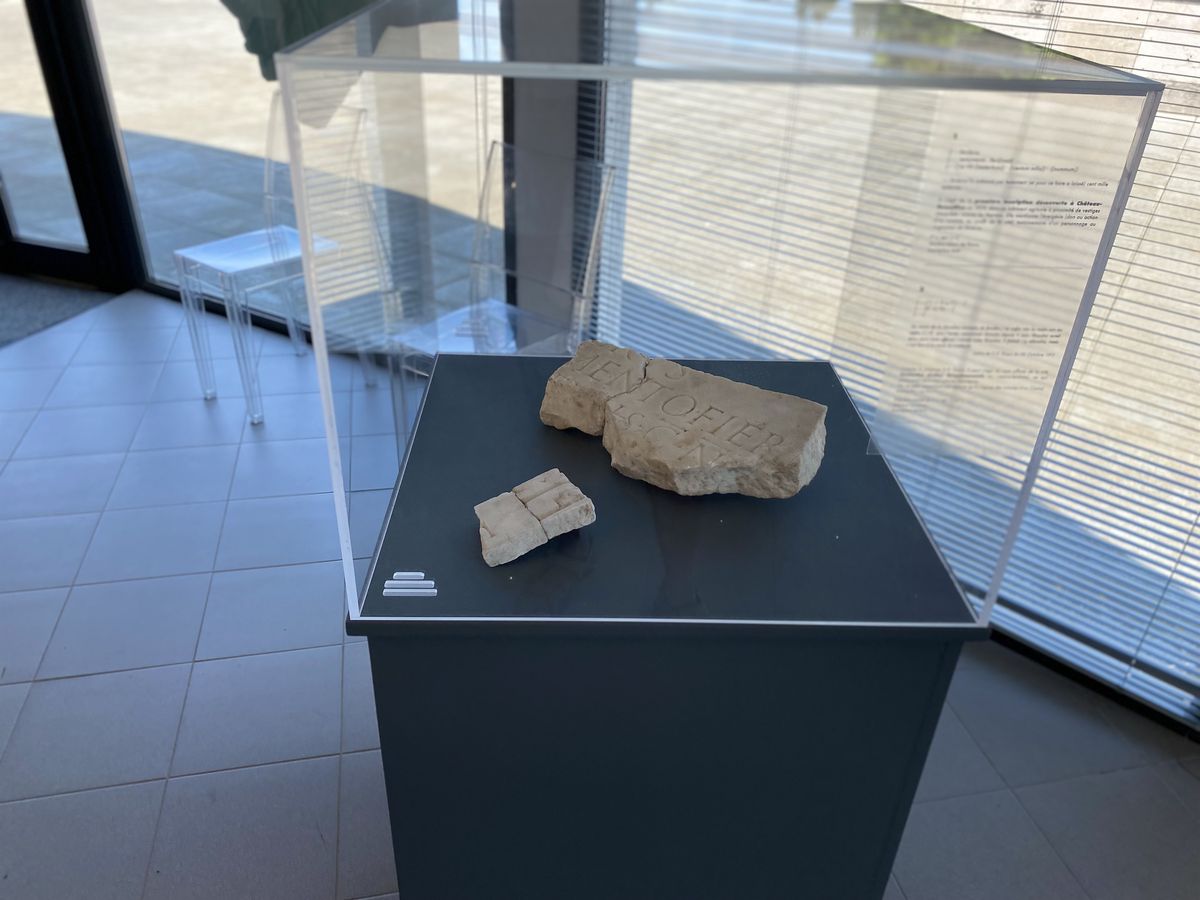

La cité de Ruscino a ceci de particulier qu'elle a été presque entièrement détruite au fil du temps, abandonnée de ses habitants depuis très longtemps. Aussi, ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'on commença à s'intéresser à ces vieilles pierres. Les recherches suivantes, plus avancées et se déroulant durant le XIXe siècle, permirent de confirmer la présence de vestiges d'importance, en particulier en mettant à jour les restes de thermes romains. Mais c'est de 1909 à 1913 que furent entreprises les premières recherches que l'on pourrait qualifier de modernes. Dirigées par Frédéric-Paul Thiers, conservateur du musée de Narbonne, elles furent menées sur l'emplacement du forum et firent mettre au jour quelques données intéressantes, mais malheureusement la guerre arrêta les travaux qui ne reprirent qu'en 1946, après la Seconde Guerre mondiale, sous la direction de Georges Claustres. Cette période est caractérisée par une intensification des recherches sur les silos comblés en dépotoir du 2e âge du bronze.

En 1972, c'est M. Guy Barruol qui entama des fouilles sous la Direction régionale des Antiquités. Ces fouilles permirent le tracé du forum romain. Entre 1975 et 1991, Rémy Marichal, archéologue de Perpignan, fit ses propres fouilles et découvrit la cité romaine de 3 000 m2 dont il est question ici. Les terrasses sud du site sont explorées entre 2000 et 2011 sous la direction du Centre archéologique qui s'est installé sur place.

Les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales