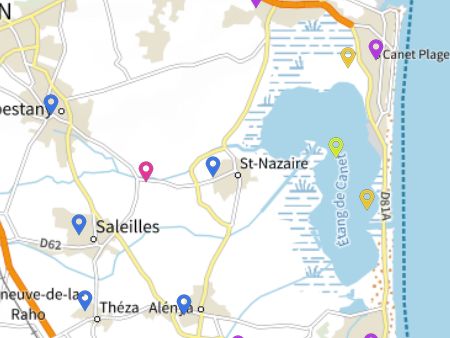

St Nazaire est une très jolie ville du Roussillon. Pas trop importante, elle conserve une taille humaine, mais elle est suffisamment grande pour qu’une vraie vie sociale s’y soit développée, que des commerces se soient implantés, et que des infrastructures publiques aient été construites.

La ville s’est construite autour d’un ancien hameau déjà présent sur le site à la toute fin du IXe siècle. Durant toute son histoire, elle est restée un petit lieu de vie, jusqu’aux années 70 où sa prise d’indépendance vis-à-vis de sa tutelle Canet-en-Roussillon lui a permis de se développer de façon autonome. La ville possède un tout petit cœur de ville, au niveau de l’église. Dans ce cœur, les rues sont plutôt courtes et étroites. La route principale qui parcourt la ville a été conquise par plusieurs lotissements sortis de terre au fil des années. Au nord de la ville, on trouve deux campings, une école et quelques services publics, mais on est clairement ici dans une petite ville, bien plus modeste que ses voisines.

Juste aux pieds de l’agglomération à l’est commencent les grandes prairies régulièrement recouvertes par l’étang de Canet tout proche. Dans les autres directions, le paysage est essentiellement fait de vignes, l’activité agricole la plus pratiquée ici.

Équipements, infrastructures, commerces

Pour une ville aussi petite, les infrastructures sont plutôt de qualité. On trouve à St Nazaire un groupe scolaire (maternelle et primaire), un point information jeunesse, une cantine, ainsi que trois parcs équipés de jeux pour enfants. Pour les plus grands, il y a un skate park et un bike parc, tous deux dédiés aux loisirs. Côté sport, St Nazaire dispose d’une halle des sports, de courts de tennis, d’un stade municipal, de plusieurs terrains de pétanque et d’un terrain de basket extérieur.

Par ailleurs, la ville possède une bibliothèque, plusieurs salles publiques, ainsi qu’un parvis de la mairie accueillant quelques commerces.

La ville compte aussi plusieurs commerces : des coiffeurs, des taxis, quelques artisans dans les domaines de la construction, de l’agriculture, des spécialités de nettoyage, ainsi que des commerces de bouche. L’offre est complétée par une supérette et un marché, qui se tient tous les vendredis matin devant la mairie.

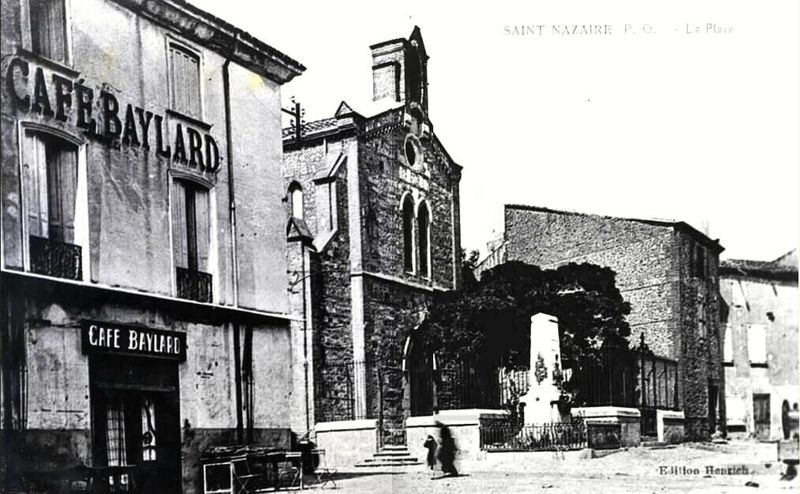

Témoignage du début du XXe siècle

Passons à présent à un récit tiré de l’ouvrage de Pierre Vidal, Histoire pittoresque des Pyrénées-Orientales, écrit au tout début du XXe siècle.

« Ces villages [de Théza à Perpignan] sont habités par des gens travailleurs, de mœurs pacifiques, mais très superstitieux ; ils pratiquent considérablement le Senyar, le conjurt, l’enaygament et tiennent les rebouteurs et les envoûteurs pour des gens puissants ; “la Jouanette”, habile somnambule lucide de Perpignan, jouit chez eux d’une haute réputation. »

En note, P. Vidal précise : « [La Jouanette] est celle qui fait insérer dans les journaux des annonces de ce calibre : AVIS : Mme Anna Boutet, dite Jouanette, somnambule extralucide, rue de l’Aloës, N°10, informe le public qu’elle a délivré la famille Laffont, de Saleilles, d’un mauvais esprit qui, sous la forme d’une couleuvre du poids de 36 kg, cherchait à les étrangler, après avoir étouffé deux enfants en cinq jours ; qu’elle a sauvé deux vaches et deux veaux appartenant à Mme Roland, de Canet, après en avoir perdu cinq ; elle a, en outre, découvert un squelette qui se trouvait entre deux puits et rendait inhabitable la maison du sieur Rigarrague de Collioure. L’esprit a même porté chez elle un signal qu’elle tient à la disposition du public (issu du "Réveil Social", de Perpignan, 22 juillet 1893). »

Une autre précision de l’auteur, Pierre Vidal : L’enaygament vient du fait qu’un animal domestique ou un enfant, et quelquefois une personne adulte, peut tomber malade, voire mourir, pour avoir été privé d’un objet ou d’un aliment qu’il a convoité en voyant quelqu’un d’autre en recevoir. Le remède propre à combattre cette étrange maladie se trouve, pour les personnes, dans la confiture d’églantier, et, pour les animaux, dans une bouillie de plantes diverses. Les paroles du conjurt (exorciste) varient selon la maladie et les plantes utilisées. La personne qui s’intéresse au malade s’en va dans la campagne cueillir neuf plantes dites “dal cause” [...], elle en laisse quatre sur place, mais retournées sens dessus dessous ; les cinq autres sont pendues à la crémaillère de la cheminée, chez le malade. »

Les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales