Le terme Retirada — qui signifie « retraite » en espagnol — paraît bien faible pour décrire le drame humain qui se déroula à l’hiver 1939. Plus de 500 000 Espagnols, fuyant la répression franquiste, franchirent alors la frontière pyrénéenne, contraints d’abandonner leurs foyers et leurs terres, ils cherchaient à échapper à une mort certaine. L’épreuve fut d’autant plus terrible qu’elle se déroula en plein hiver, souvent en haute montagne, et que les autorités françaises tardèrent à ouvrir le passage : d’abord réservé aux femmes, enfants et blessés, il fut élargi aux soldats et à l’ensemble des hommes seulement dans un second temps.

Origine

Les racines de la Retirada se trouvent dans les bouleversements politiques de l’Espagne des années 1930.

En 1931, à la surprise générale, la Seconde République est proclamée. Portée par un vent de réformes — laïcité, séparation de l’Église et de l’État, réforme agraire — elle entend transformer en profondeur la société espagnole et renforcer l’unité nationale. Mais ces changements se heurtent rapidement à une forte résistance. Les classes dominantes, le clergé et une partie de la population s’opposent aux mesures républicaines, tandis que les clivages entre territoires légalistes et révolutionnaires provoquent des heurts violents que le gouvernement peine à contenir.

Dans ce contexte tendu, l’Europe des années 1930 n’offre guère un terrain favorable à l’émergence d’une démocratie. La montée des régimes autoritaires rend l’avenir de la République espagnole encore plus incertain. En juillet 1936 éclate la guerre civile. Elle durera trente-deux mois et opposera les forces républicaines aux troupes nationalistes menées par le général Francisco Franco. Peu à peu, ces dernières prennent l’avantage et grignotent le territoire espagnol, repoussant sans cesse les Républicains vers le nord et la frontière française.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, en 1938, Franco obtient des pouvoirs accrus qui font de lui un véritable dictateur. Son alliance avec Hitler accentue l’inquiétude, en Espagne comme en France. Dans les premiers mois de 1939, la situation bascule : les Républicains sont acculés, et l’exode massif de la Retirada devient inévitable.

Les premiers passages de frontière

Le 27 janvier 1939, les premiers réfugiés républicains espagnols franchissent le col d’Arès pour gagner la France. Arrêtés à Prats-de-Mollo, ils s’installent tant bien que mal dans la ville. Dès le lendemain, le flot s’accélère et inquiète les autorités locales.

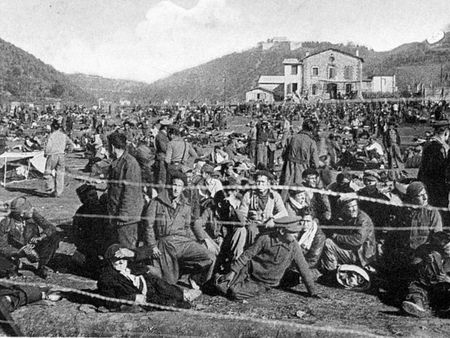

Afflux de réfugiés au Perthus

Le 31 janvier, le ministre de l’Intérieur lui-même se rend à Prats-de-Mollo afin de constater l’ampleur de l’exode. L’improvisation domine : des regroupements précipités sont organisés à Amélie-les-Bains, Latour-de-Carol, Osséja et Prats. Les abris, faits de branchages, de feuilles ou de matériaux de récupération, ne protègent guère du froid. Les arbres alentour sont abattus pour le chauffage ; à défaut, on brûle le matériel scolaire ou même les crosses des armes. Il faut acheminer en urgence près de 30 tonnes de nourriture par jour pour subvenir aux besoins.

Un tri s’impose rapidement : les hommes valides, accompagnés de leurs familles, sont dirigés vers les camps de la côte, improvisés sur les plages de Saint-Cyprien et d’Argelès-sur-Mer. Les blessés et les plus vulnérables sont pris en charge par les municipalités, réquisitionnées pour l’occasion.

Février 1939 : une vallée saturée

Le 13 février, la frontière espagnole est officiellement fermée par les troupes franquistes. Pourtant, 35 000 réfugiés demeurent encore regroupés dans le secteur de Prats-de-Mollo, tandis que d’autres camps du département débordent également. Une vague de froid accentue le calvaire : les autorités locales ouvrent alors en urgence tous les lieux publics disponibles — églises, écoles, granges, garages, appartements. Les camps provisoires de montagne ferment progressivement à la fin du mois de mars, mais l’hiver 1939 reste gravé comme une épreuve terrible pour les exilés.

Le camp d'Arles-sur-Tech

À Saint-Laurent-de-Cerdans, autre point de passage, l’afflux atteint 70 000 personnes. Près de 5 000 y trouvent refuge, notamment dans une fabrique de sandales transformée en dortoir. Au total, en quinze jours, plus de 450 000 réfugiés entrent dans les Pyrénées-Orientales. Pour absorber ce flot, les autorités organisent leur transfert des camps locaux de fortune (Prats, Argelès) vers des structures plus vastes, notamment le camp Joffre à Rivesaltes, qui inaugure ainsi une sombre page de son histoire.

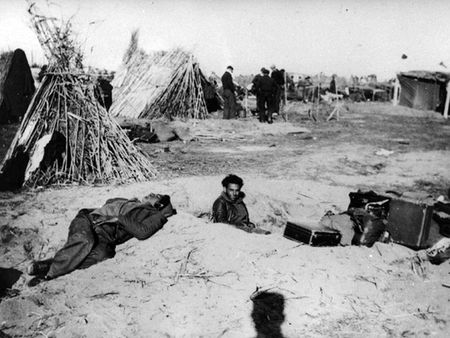

Les camps de la plage

Parallèlement, le passage par Cerbère voit affluer une masse considérable de réfugiés. À Argelès-sur-Mer et Saint-Cyprien, des camps sont improvisés directement sur la plage. Les conditions de vie y sont particulièrement précaires : de simples clôtures de barbelés délimitent la zone sableuse, sans abris ni sanitaires. Les internés doivent se débrouiller seuls : quelques-uns disposent de couvertures ou de tentes, la majorité creusant des trous dans le sable pour s’abriter du vent et du froid.

Il faut attendre plusieurs semaines pour que des baraquements en bois soient érigés, offrant une amélioration limitée. Mais les maladies, déjà propagées par le manque d’hygiène, emportent de nombreux exilés. Sur 95 000 personnes recensées à Saint-Cyprien et Argelès, seules 77 000 purent bénéficier d’un hébergement en dur.

Le camp d'Argelès

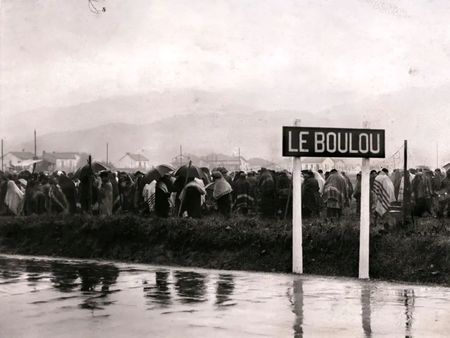

Le camp du Boulou

Au total, durant l’hiver 1939, environ 250 000 réfugiés transiteront par le camp d’Argelès, symbole de l’accueil dramatique réservé aux Espagnols fuyant le franquisme.

La dispersion des réfugiés et la création de nouveaux camps

Le camp du barcarès en construction

Au printemps 1939, face à l’afflux massif de réfugiés, le gouvernement français décide d’ouvrir de nouveaux camps de « concentration », selon la terminologie employée à l’époque. Plus solides, mieux équipés et surtout plus faciles à contrôler, ils étaient conçus comme des solutions durables pour éloigner et disperser une population perçue alors comme un potentiel danger. Parmi eux figurent les camps du Barcarès, de Bram (Aude) et d’Agde (Hérault).

Dans le même temps, d’autres sites sont aménagés pour les réfugiés jugés les plus « dangereux ». Le château royal de Collioure, par exemple, est transformé dès mars 1939 en camp disciplinaire. À Rivesaltes, le camp Joffre devient rapidement un lieu central de l’internement. Son histoire, marquée par l’accueil forcé de réfugiés espagnols mais aussi de prisonniers et d’« ennemis de l’État » au gré des époques, restera singulière et sombre.

Les Compagnies de Travailleurs Étrangers

En avril 1939, malgré les retours en Espagne, on compte encore entre 250 000 et 300 000 soldats républicains dans les Pyrénées-Orientales. Leur présence représente un coût considérable pour l’État français. Pour alléger cette charge et tirer parti de cette main-d’œuvre disponible, le gouvernement crée les Compagnies de Travailleurs Étrangers (CTE).

Tous les hommes valides âgés de 20 à 48 ans sont mobilisés pour contribuer à l’économie nationale. Ils interviennent dans l’agriculture, l’industrie, les mines ou les chantiers forestiers. Cette mesure permet de vider temporairement les camps, de février à novembre 1939, mobilisant environ 55 000 réfugiés espagnols. Mais après la défaite de 1940, ces travailleurs sont à nouveau internés.

Peu après, sous l’Occupation, apparaissent les Groupements de Travailleurs Étrangers (GTE), destinés à exploiter cette force de travail pour compenser le manque de main-d’œuvre. Les hommes de 18 à 55 ans sont enrôlés. Beaucoup s’impliquent avec sérieux dans ces travaux, espérant redorer leur image auprès de la société française et se défaire du stigmate de « réfugiés miséreux » que leur assignait l’opinion publique. Nombre d’entre eux étaient pourtant issus de milieux lettrés et avaient porté les armes contre le franquisme.

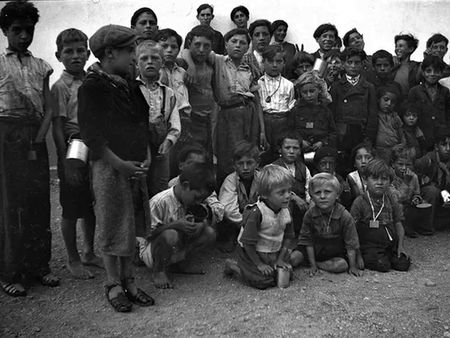

Enfants espagnols, juifs et tziganes au camp de Rivesaltes

De l’exil à la Résistance

Ce désir de reconnaissance trouva un prolongement dans la Résistance. Les conditions de travail dans les forêts, les mines ou les zones rurales isolées facilitaient l’organisation de groupes clandestins. Des guérilleros espagnols s’affilient à la Reconquista de España (1941), à l’Union Nationale Espagnole (UNE) (1942), ou encore aux Forces Françaises de l’Intérieur (FFI), souvent au sein des FTP-MOI.

Les réfugiés espagnols jouent alors un rôle majeur : accueil des réfractaires, structuration de maquis, actions de guérilla. Certains vont jusqu’à s’évader de la surveillance de leurs gardiens pour participer à des sabotages. Ironie de l’histoire, ces hommes qui avaient été parqués et méprisés quelques années plus tôt contribuent activement à la libération des villes du sud de la France.

Héritages et mémoires de la Retirada

Aujourd’hui, la Retirada est reconnue comme un épisode douloureux de l’histoire espagnole, mais elle reste moins souvent perçue comme une tragédie dont la France aurait pu tirer des leçons. Le manque d’anticipation et de vision politique entraîna des retards considérables dans la prise en charge des réfugiés. Certes, des mesures furent mises en place par la suite, mais elles demeurèrent insuffisantes et rarement à la hauteur du drame humain qui se jouait alors.

Longtemps méconnus, les détails de cette histoire ont peu à peu trouvé leur place dans la mémoire collective. Dans les Pyrénées-Orientales, les descendants des réfugiés espagnols, nombreux, perpétuent ce souvenir, souvent en rappelant combien cet exil fut un tournant décisif dans la destinée de leurs familles. Beaucoup d’entre eux vivent encore dans la région. Leurs enfants sont devenus français, et leurs noms – Sanchez, Garcia, Lopez, et tant d’autres – résonnent désormais comme partie intégrante du tissu social catalan.

Lieux de mémoire et transmission

Pour affronter ce passé, de nombreux lieux de mémoire ont été créés :

- Le monument aux engagés volontaires, au Barcarès.

- Le monument commémoratif du camp d’Argelès, à Argelès-sur-Mer.

- La maternité d’Elne, haut lieu d’humanité et de solidarité.

- Le camp de Rivesaltes, dont l’histoire traverse tout le XXe siècle.

- Le mémorial du camp Joffre, qui constitue aujourd’hui un lieu central de transmission.

À ces sites fixes s’ajoutent des expositions itinérantes ou temporaires, présentes dans les musées et lieux culturels de la région. Pour qui souhaite approfondir ce pan de l’histoire, le musée du camp de Rivesaltes reste un point de départ incontournable.

Les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales