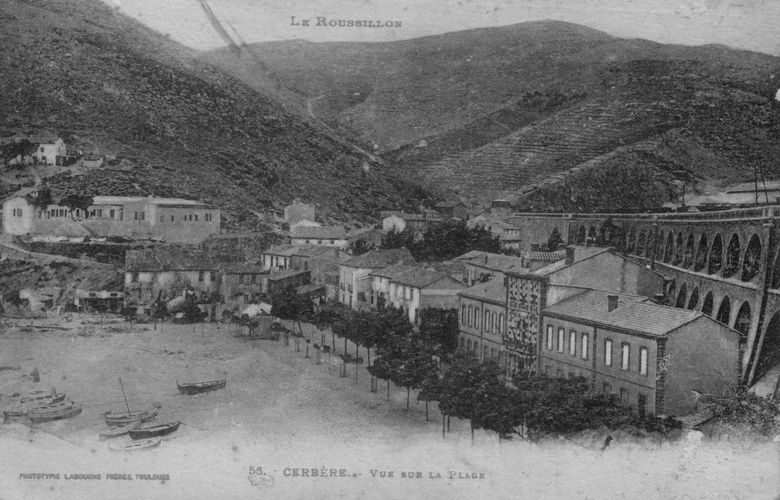

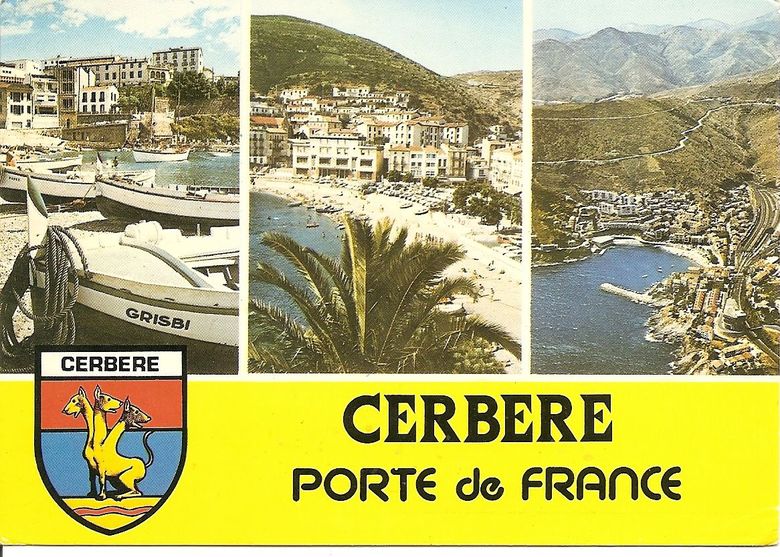

Dernière ville française avant la frontière espagnole, Cerbère est aujourd’hui une ville paisible de la côte méditerranéenne, avec son front de mer, son port et ses ruelles étroites. Mais c’est aussi une ville chargée d’histoire, notamment en lien avec le chemin de fer.

Cerbère

Un ancien port de pêche toujours actif, mais surtout un village entre mer et montagne.

Dernière ville française avant la frontière espagnole, Cerbère est aujourd’hui une ville paisible de la côte méditerranéenne, avec son front de mer, son port et ses ruelles étroites. Mais c’est aussi une ville chargée d’histoire, notamment en lien avec le chemin de fer.

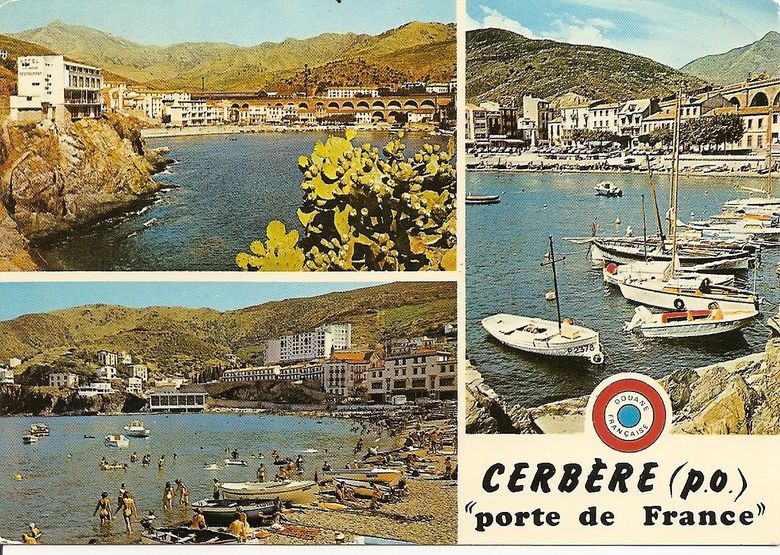

Cerbère est un village plutôt étrange : héritier à la fois d’un passé ferroviaire lourd et du raffinement des années 30, la ville aurait tout pour paraître peu agréable. Pourtant, l’urbanisme est pensé de façon à ne montrer au visiteur que ses bons côtés. Un aqueduc ferroviaire gigantesque bouche la vue ? Il est en second plan, avec ses arches ouvertes qui le rendent moins disgracieux. Des immeubles de grande hauteur longent la plage ? Un recul suffisant permet d’avoir une route, une place piétonne très agréable, et une large plage de galets. La ville est construite tout autour de la baie ? Les maisons que l’on aperçoit sont bien espacées et soit très modernes, soit datent des années 30, mais toujours parfaitement entretenues. À Cerbère, on a vraiment l’impression que la ville a su s’adapter à son passé, embellissant tout ce qu’elle pouvait, et c’est très réussi.

Le front de mer est petit et court, il faut le savoir. Mais s’y promener est agréable, surtout en automne lors d’une belle journée ensoleillée. On y trouve quelques commerces, mais en nombre limité. Dès qu’on quitte le front de mer, on pénètre dans un village typiquement catalan, avec ses petites rues étroites (qui montent, le relief oblige), sa place circulaire où des bancs sont intégrés aux murs, et un grand arbre fournissant l’ombre nécessaire.

Cerbère est assez petit et se visite rapidement. Je conseille de l’intégrer à une balade plus longue, de Collioure à Cerbère, voire jusqu’à Port-Bou. Sachez que la route continue sur la côte rocheuse espagnole, permettant de rejoindre Figueres et de revenir ensuite par l’autoroute, par exemple.

Il faut aussi mentionner le Rayon Vert, un ancien hôtel des années 30, très moderne pour son époque. À cette période, Cerbère était bien plus animé et beaucoup plus grand qu’aujourd’hui, un point de passage quasi obligé pour rejoindre l’Espagne. Cet hôtel, aujourd’hui à l’abandon, trône sur les hauteurs de la ville, attendant soit sa démolition, soit sa réhabilitation. Ce bâtiment ne donne pas une bonne première impression, car c’est l’un des premiers que l’on voit en arrivant.

Enfin, un mot sur le centre de Peyrefitte, un centre de rééducation fonctionnelle important qui apporte une activité économique bienvenue à la région.

Patrimoine, curiosités à voir sur place

Le patrimoine de Cerbère est assez riche. Il faut citer principalement le château-tour de Quer Roig, aussi orthographié Ker Roig, toujours visible de nos jours, et l'église paroissiale de la Transfiguration de Notre-Seigneur.

Il y a aussi la réserve naturelle de Cerbère-Banyuls qui est à cheval sur les deux communes comme son nom l'indique. Elle est située entre l'île Grosse (sortie du port de Banyuls) et le cap Peyrefite (proche de Cerbère) et abrite de nombreuses espèces marines : Mérous, mostelles, sars tambours, dentis, aigles de mer, etc. Il existe un sentier marin aménagé pour la découvrir.

La tour de Querroig

La tour de Querroig

La tour de Querroig est une ancienne tour appartenant au système de surveillance des rois de Majorque, au XIVe siècle. Elle a été construite sur les bases d'un château plus ancien. Cette tour est aujourd'hui en grande partie ruinée, mais c'est surtout un bel objectif de randonnée car la vue, sur place, est absolument magnifique.

Cette tour a une curiosité géographique : Elle est à la jonction des territoires de Cerbère, Banyuls-sur-Mer, et de l'Espagne, pile sur la frontière.

En savoir plus sur la tour de Querroig.

Le belvédère du rayon vert

Le belvédère du rayon vert

A Cerbère il y a un monument particulièrement connu, c'est le belvédère du Rayon vert un monument classé. Il s'agit d'un hôtel de luxe, construit durant la 1ere moitié du XXe siècle pour l'accueil des riches clients qui passaient par là. Il faut dire que Cerbère est le bout de la ligne, et que cette situation a engendré un développement économique important. Les plans ont été réalisé par l'architecte Léon Baille (1862-1951), de Perpignan, à la demande de Jean-Baptiste Deleon. La construction dura 4 ans, de 1928 à 1932. C'était un hôtel de la belle époque, avec un escalier "Grand Siècle", un théâtre, un cinéma, un standard téléphonique des années 30, le "Bar Bleu", le toit terrasse qui avait un cour de tennis, etc. Sous la toiture il y a un ingénieux système d'aération en nid d'abeille. L'escalier extérieur est de style florentin. L'hôtel devait aussi être un casino.

De par cette construction majestueuse, on constate que Cerbère était, dans les années 30, une ville prospère. Hélas pour cet hôtel, son utilisation aura été brève puisque la guerre civile espagnole de 1936 provoqua l'arrêt de la prospérité économique et donc la venue des riches visiteurs. L'hôtel le Rayon Vert fut alors abandonné. En 2004 le bâtiment qui entre-temps a été classé, accueille les Rencontres Cinématographiques de Cerbère.

En savoir plus sur le belvédère du Rayon Vert.

Histoire

Mentionné dès le 1er siècle par le géographe latin Pomponius Mela comme le finis Galliae, c’est-à-dire le point extrême des Gaules, le site de Cerbère fut rapidement délaissé au profit d’un emplacement plus accessible, mieux situé près des voies de communication. Seuls quelques actes notariés anciens mentionnent encore le lieu de Baus Fallut, au cap Cerbère.

Le hameau de Cerbère, comme beaucoup d’autres, est apparu au début de l’ère carolingienne, autour du IXe siècle. Il est mentionné pour la première fois en 981 dans un acte du roi Lothaire sous le nom de Vall de Cervera (vallée de Cerbère), puis en 1155 sous la forme "Cervera". Une chapelle y fut construite, dédiée à Saint Sauveur, appelée Sant Salvador de Cervera ou Sant Salvador de la Pera Dreta (Saint Sauveur de la pierre droite), en référence à un menhir proche. Un château y fut également édifié, dont la tour de Querroig témoigne encore aujourd’hui.

Une paroisse, une chapelle et un château : tels sont les premiers éléments qui ont attiré une population restreinte mais sédentaire.

Au XIIIe siècle, Jacques de Rabos, seigneur de la vallée des Abeilles (haute vallée de Banyuls), crée en faveur de Saint Sauveur un bénéfice simple comprenant la dîme du poisson et du corail pêchés dans son anse, ainsi que les droits de pâturage et d’herbage. La famille de Rabos s’éteint au XIVe siècle, et son territoire est récupéré par la famille de Pavo, déjà seigneur de la haute vallée. Saint Sauveur et son hameau sont alors intégrés à la paroisse des Abeilles. Après la chute des Pavo, la chapelle passe à l’évêché d’Elne, puis, à partir du XVIIIe siècle, à la famille de Cosprons, qui en est bénéficiaire jusqu’en 1789.

À la Révolution française, les titres seigneuriaux disparaissent. Désireux de cultiver librement les terres, les habitants cherchent de nouveaux espaces et s’installent sur les coteaux de Cerbère, où la vigne devient la principale source de revenu. C’est de cette époque que datent les vignobles en terrasses. En 1820, seules dix familles résident à Cerbère.

La contrebande avec l’Espagne conduit les autorités à construire un poste de douane en 1841. Ce bâtiment imposant marque l’arrivée d’une nouvelle population administrative, qui s’accroît encore avec la construction du chemin de fer, dont le premier convoi traverse le village en 1876.

En 1879, les habitants réclament une paroisse indépendante. Une nouvelle église dédiée à Sainte Marie est construite en 1880, financée par la vente de vin, ce qui explique que la frise de la rosace soit ornée de feuilles de vigne. En 1888, le village se développe suffisamment pour devenir une commune indépendante, détachée de Banyuls-sur-Mer, et élit son premier maire.

Au début du XXe siècle, Cerbère compte 1 333 habitants (recensement de 1906). La ville bénéficie pleinement de son activité frontalière, notamment au niveau administratif : la douane pour le contrôle des marchandises et la gendarmerie pour lutter contre la contrebande. Cerbère est aussi célèbre pour son trafic ferroviaire particulier.

Les transbordeuses d’oranges

Le 21 janvier 1878, les compagnies de chemins de fer du Midi (France) et de Tarragone à Barcelone (Espagne) se rejoignent à la frontière de Cerbère. Or, les écarts entre rails diffèrent (1,43 m en France contre 1,66 m en Espagne), obligeant les passagers à changer de train à la frontière. Les marchandises doivent aussi être transbordées, notamment les oranges, l’une des principales importations.

Ce travail fut confié aux femmes, les « transbordeuses d’oranges », qui portaient des paniers pesant de 15 à 20 kg. Leur salaire était maigre, et le travail très dur. Le 26 février 1906, elles déclenchent une grève, demandant une augmentation de 25 centimes sur leurs 75 centimes de salaire à la tâche. Ce fut la première grève purement féminine en France. Le mouvement ne s’acheva que le 3 décembre, après de longues luttes avec les autorités, les employeurs et des divisions internes parmi les ouvrières.

Un monument en leur mémoire est visible dans la galerie de photos.

La citation à l’ordre de la nation

Par décret du 20 février 1947, sur proposition du ministre de l’Intérieur, la ville de Cerbère reçut la médaille d’argent de la Reconnaissance française. Cette distinction, créée par Raymond Poincaré en 1917, récompense les « services exceptionnels, actes de dévouement répétés accomplis au péril de la vie pour la France », que ce soit à titre civil ou dans la Résistance.

Seules six villes en France ont reçu cette médaille, dont deux dans les Pyrénées-Orientales : Céret et Cerbère.

Cette distinction fait référence à la Seconde Guerre mondiale, durant laquelle Cerbère accueillit en septembre 1944, à l’école primaire, les premiers marins des Forces françaises libres. De nombreux habitants aidèrent également à faire passer clandestinement environ 2 000 personnes vers l’Algérie, le Royaume-Uni ou les États-Unis, grâce à des cheminots et douaniers en poste dans cette ville-frontière.

Informations techniques

| Nom | Cerbère | Nom catalan | Cervera | Code commune | 66048 |

| Canton | La Côte Vermeille | Arrondissement | Céret | EPCI | CC des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris |

| Région | Côte Vermeille | Altitude | 643 m | Coord. GPS | 42.440510 Est / 3.165177 Nord |

| Superficie | 8 km2 | Population | 1257 h. | Code postal | 66290 |

| Gentillé | Cerbériens, Cerbériennes | ||||

Héraldique

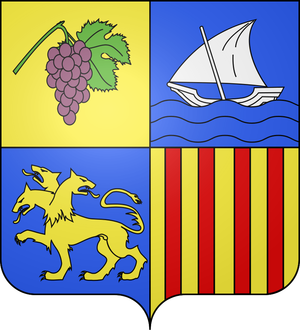

Expression héraldique

Écartelé : au premier d'or, à la grappe de raisin de pourpre, feuillée d'une pièce de sinople, au deuxième d'azur, à la barque catalane d'argent voguant sur une mer d'azur, au troisième d'azur, au cerbère d'or, au quatrième d'or, aux quatre pals de gueules.

Description

Le blason de Cerbère est l'un des plus complexes de la région. Décortiquons l'expression héraldique pour mieux la comprendre.

Le terme "écartelé" désigne un blason divisé en quatre parties égales, disposées en deux colonnes et deux lignes. Chaque partie est décrite de gauche à droite et de haut en bas, comme le précise la mention "Au premier", qui désigne la partie supérieure gauche. La première partie est "d'or" (jaune), avec une grappe de raisin "de pourpre" (violet), accompagnée de feuilles "de sinople" (vertes). La deuxième partie est "d'azur" (bleu), avec une barque catalane "d'argent" (blanc), naviguant sur une mer également "d'azur". La troisième partie est "d'azur" (bleu), avec un cerbère "d'or" (jaune). La quatrième partie est "d'or aux quatre pals de gueules", c'est-à-dire "jaune avec quatre bandes verticales rouges".

Explications

Le blason de Cerbère reflète l'étymologie de la ville, liée au Cerf. Cela explique la présence de deux cerfs, un dans chaque partie du blason. Ce blason à quatre parts identifie clairement la ville.

En haut à gauche, sur fond d'or, se trouve une grappe de raisin, symbole de la vocation viticole de Cerbère. À droite, sur fond bleu, apparaît une barque, représentant l'importance maritime de la ville. En bas à gauche, sur fond bleu, le blason présente un cerbère, créature mythologique à trois têtes, gardienne des Enfers, qui symbolise la ville par homonymie. Enfin, en bas à droite, le blason catalan complète ce quatuor.

Ce blason est surmonté d'une forteresse, rappelant les fortifications de la ville, ainsi que du nom de la ville. Une banderole placée en dessous porte l'inscription "Locus Cervaria Finis Galliae", ce qui signifie "La Gaule s'achève à Cerbère", soulignant le rôle de cette ville en tant que frontière.

Situation et accès

Cerbère est une ville de la côte Vermeille, qui est le nom de la côte rocheuse, à la jonction de la Méditerranée et des Pyrénées. C'est la ville la plus au sud, la dernière avant l'Espagne, en passant par la côte. Ensuite, c'est Port-Bou, en Espagne. On est à une vingtaine de kilomètres de Collioure, la première ville de la côte Vermeille.

Pour s'y rendre, il n'y a guère que la route de la côte, les autres routes étant des chemins difficilement praticables.

Les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales

Copyright 2013 - 2025 - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur. Ce site Internet est un site privé, non officiel, issu du travail de compilation des oeuvres de différents auteurs. Sauf mention contraire, les photos sont la propriété du webmaster. Toute utilisation des textes, photos ou autres éléments de ce site internet sont interdits sans accord du webmaster.

Sites Internet du même auteur : Les Pyrénées-Orientales, Marguerite Duras, Merveilles du monde, Empereurs romains.