Histoire

Origine de l'abbaye

En 739, les Sarrasins envahissent la Septimanie, qu'ils conserveront jusqu'en 811. Cette année-là, Charlemagne parvient à les repousser de l'autre côté des Pyrénées. Le Roussillon est pacifié, il reste à le repeupler. En effet, l'avancée des Sarrasins avait fait fuir les Wisigoths, derniers habitants de la région. Toute la vallée du Tech est alors déserte. Il ne reste que les vieux bâtiments romains et quelques constructions wisigothiques, essentiellement à usage défensif. Pour faire venir des pionniers francs, Charlemagne fait intervenir auparavant les religieux. En construisant des abbayes, ceux-ci amènent la chrétienté dans la région, point de départ, à l'époque, d'une colonisation.

C'est un certain Castellanus, moine venant d'Espagne, qui s'installa temporairement aux bains d'Arles en tant qu'ermite. Ces bains étaient des constructions antiques complètement abandonnées. Il cherchait un terrain pour y implanter une abbaye. Il trouva le lieu parfait à une heure de marche, un peu plus haut dans la vallée, sur les restes d'antiques bains romains, mais de moindre importance qu'à Arles. Ce fut sur ces ruines que le moine, accompagné de quelques compagnons susceptibles de militer sous la règle de saint Benoît, édifia un monastère bénédictin.

Malheureusement, un document de 778, le premier mentionnant cette abbaye, nous apprend qu'elle avait été détruite. En 820, une deuxième abbaye fut fondée, dédiée à Sainte-Marie, celle-là même qui est toujours visible aujourd'hui. Louis le Débonnaire accorda à Castellanus et à sa communauté déjà importante la protection royale par une charte du 17 septembre 821. Ce fut le premier tournant de la vie de l'abbaye : à présent, les moines pouvaient se consacrer à la vie monacale sans souci.

L'expansion

Cette abbaye draina une importante population dans la vallée. En 832, le successeur de Castellanus, Babylas, vint à Elne pour faire reconnaître ce qui appartenait à l'abbaye. Des arpenteurs sillonnèrent la vallée pour apposer des bornes, limitant ainsi le domaine foncier de l'abbaye. Durant le IXe siècle, les Normands débarquèrent sur la côte rocheuse et remontèrent la vallée du Tech. Ils pillèrent l'abbaye d'Arles et massacrèrent au passage quelques moines. Il fallut plus de dix ans pour faire oublier ce mauvais souvenir. Parmi les dégâts occasionnés, le clocher fut détruit.

Vers 850-870, l'abbé était Hilpéric, le cinquième. Nous n'avons aucune information sur ses deux prédécesseurs. Entre 963 et 967, l'abbé se nommait Arnulfe. Il rapporta de Rome des reliques authentifiées de saint Abdon et de saint Sennen, qui valurent à Arles le surnom de « ville des Corps Saints ». Il a peut-être fait ce voyage en compagnie du comte de Cerdagne, qui s'était rendu à Rome à la même époque. Ces deux saints sont toujours vénérés à Arles.

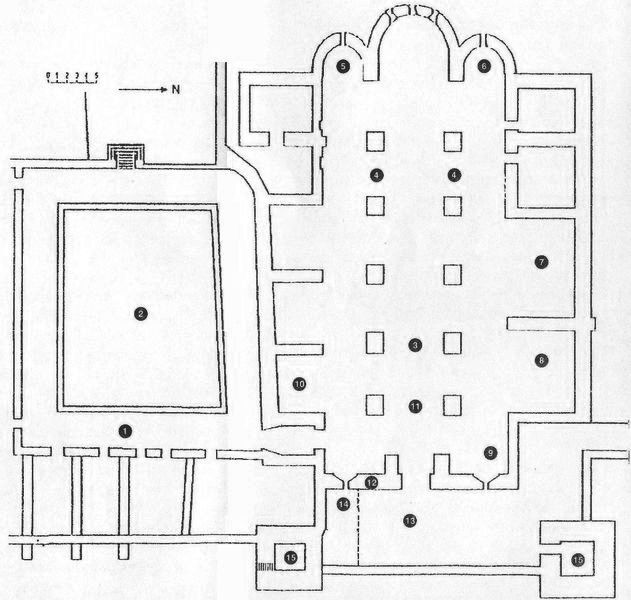

L'église abbatiale fut consacrée deux fois : une première fois en 1046, l'autre en 1157, ce qui signifie que le bâtiment avait été remanié. Déjà l'église initiale de Castellanus avait été détruite par les Normands, puis reconstruite. Par la suite, elle fut modifiée à de nombreuses reprises. Durant les XIe et XIIe siècles, l'abbaye prit vraiment son essor. Elle était idéalement placée entre la haute vallée et la plaine. Un marché se créa sur la place au pied des murailles. Une ville se dessina peu à peu, dont le rythme était donné par l'abbaye. D'ailleurs, cette ville dépendait entièrement de l'abbaye ainsi que les multiples chapelles construites un peu partout dans le Vallespir.

Il faut noter que les abbés n'entretenaient pas de relations avec la famille des comtes de Cerdagne ; de ce fait, l'abbaye resta un peu isolée dans sa vallée, loin du rayonnement qu'eut Saint-Michel de Cuxa, par exemple. En 1078, l'abbaye passa sous l'obédience de celle de Cluny. Concrètement, elle se retrouva sous les ordres de l'abbaye de Moissac. En 1151, l'abbé était Bernard. Celui-ci reçut de Bernard d'Oms et de son fils Guillaume leur seigneurie de Saint-Jean d'Oms.

Séparation des Bains d'Arles de l'abbaye

En 1235, le premier conflit d'importance eut lieu entre les moines et les habitants de la ville. Ces derniers leur reprochaient la lourdeur des servitudes, en particulier celles portant sur l'utilisation du four et du moulin. Pour manifester leur désaccord, ils refusèrent de rendre hommage à Arnald Ier, l'abbé. L'évêque d'Elne, Bernard de Berga, et Nunyo Sanche, qui gouvernait le Roussillon à cette époque (royaume de Majorque), durent intervenir pour rétablir la paix à l'issue d'une amnistie générale, à l'exception de deux meneurs. Face à ces événements, l'abbé décida de vendre à Nunyo Sanche le village qui s'était formé sur les lieux où Castellanus était devenu ermite, c'est-à-dire « les Bains » (Amélie-les-Bains). Nunyo Sanche prit l'engagement d'y faire édifier un château et d'y tenir une garnison.

Durant le XIIIe siècle, le cloître fut construit. Il est gothique, sans aucune sculpture ni fioriture, en marbre blanc sauf les fines colonnes jumelles qui sont en pierre de Gérone. Ce cloître fut bâti par l'abbé Raymond Desbach. La guerre entre la France et la Castille durant le XVe siècle ne troubla pas le Vallespir, apparemment trop éloigné des combats. Parmi les événements marquants du siècle, citons toutefois la création de deux bustes en argent, exécutés par l'orfèvre perpignanais Miguel Almérigues en 1422 et 1440. Ils étaient destinés à accueillir une partie des reliques de saint Abdon et saint Sennen, le reste des reliques étant conservé dans une châsse rectangulaire en bois doré. En 1515, l'administrateur perpétuel de l'abbaye était Honoré d'Oms. En 1564, il s'agissait de Michel d'Oms. Tout se passa sans histoire jusqu'à la Révolte des Angelets, entre 1667 et 1671.

Le monastère de Sainte-Marie d'Arles s'était officieusement placé du côté des révoltés, mais sa stratégie avait toujours été de feindre la neutralité. Toujours est-il que lorsque les insurgés s'emparèrent de la ville d'Arles le 27 février 1670, ils ne causèrent aucun dégât à l'abbaye. Le 8 octobre 1712, l'abbaye concéda aux consuls des Bains d'Arles « les eaux chaudes, bassins et bâtiments servant aux bains, à charge d'une censive de onze francs payable chaque année à la fête de Noël, à charge aussi de laisser les religieux et leurs domestiques se baigner gratuitement, de faire les réparations nécessaires… et d'y tenir une prison à la disposition de l'abbé ».

Au XVIIIe siècle, la vie monacale s'éteignit peu à peu à Arles. Le 24 mars 1770, l'évêque d'Elne, qui avait le titre d'abbé d'Arles, démissionna de cette charge. Un abbé commendataire fut nommé ; il procéda à la liquidation. À la Révolution française, l'abbaye fut menacée de vente en tant que bien national, comme ce fut le cas de nombreux sanctuaires religieux. Mais la pression des Arlésiens fit que l'église abbatiale se transforma en église paroissiale. L'édifice s'est doté d'un grand orgue, toujours en place, au XVIIIe siècle.

Enfin, signalons que chaque 30 juillet a lieu la fête patronale, avec pour point d'orgue la procession de la Rodella (roue dans laquelle est entouré un long fil de cire). Cette tradition, créée au XVe siècle, est toujours en vigueur aujourd'hui.

Possessions de Sainte-Marie d'Arles

L'abbaye ne fut jamais très riche. Construite dans la profonde vallée du Tech, elle dépendait du comté de Besalú, lointain. Juste à côté, sur le Canigou, Saint-Michel de Cuxa et Saint-Martin du Canigou se voyaient dotés de grandes portions de terres par leurs seigneurs temporels, les comtes de Cerdagne. Toutefois, Arles put se développer tout doucement, créant un réseau de sanctuaires poursuivant un but unique : l'accueil des pèlerins en route pour Saint-Jacques de Compostelle.

Le premier de ces sanctuaires est le prieuré de Saint-Martin de Fenollar, en contrebas de la route qui va du Boulou au Perthus. Il était habité par les moines de Sainte-Marie d'Arles et fut construit avant 844 (première mention, en même temps que les sources naturelles coulant à proximité). Ce prieuré servit d'église paroissiale aux habitants des contreforts des Albères. Citons ensuite l'hospice du col de la Perche, curieusement très éloigné mais habité lui aussi par ces mêmes moines. Cet hospice existait avant 965, année durant laquelle le comte Seniofred le donna à Sainte-Marie. L'église de Coustouges, merveille d'art roman, était elle aussi une possession d'Arles. Une bulle de Sergius VI, en 1011, signale Coustouges comme appartenant à Arles. Un acte de consécration datant de 1142 concerne uniquement une partie de l'édifice actuel.

Parmi les autres possessions, il y avait également Saint-Guillem de Combret, la plus élevée des chapelles de la vallée du Tech. Enfin, la chapelle de Saint-Pierre, à proximité d'Arles, sur les bords du Riuferrer, est de style pur roman. C'était également une église paroissiale dont le bénéfice était calculé en poussins et en deniers dans un acte du XVIe siècle.

Les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales