Édifice religieux très discret durant toute son histoire, Notre-Dame est devenu un lieu de passage un peu plus connu depuis l’essor de la randonnée dans les Pyrénées. C’est un bien bel endroit pour respirer le bon air.

Ermitage Notre-Dame du Coral

Un ermitage perdu dans le Vallespir

Édifice religieux très discret durant toute son histoire, Notre-Dame est devenu un lieu de passage un peu plus connu depuis l’essor de la randonnée dans les Pyrénées. C’est un bien bel endroit pour respirer le bon air.

De quoi s'agit-il ?

Notre-Dame du Coral est un vaste édifice religieux situé dans le Vallespir. Isolé au milieu de la campagne, il est peu connu, mais mérite le détour. La partie Ouest de l’édifice abrite la bergerie, tandis que le Nord accueille l’ancienne hôtellerie, construite dans le prolongement du toit de l’église, où logeaient autrefois les pèlerins.

La chapelle mesure 7 m de large sur 23 m de long. De loin, elle peut rappeler un mas trapu. À l’origine, le parvis était ouvert, mais l’afflux de pèlerins imposa la construction de bâtiments supplémentaires. La jonction entre la bergerie et l’église fut murée et couverte, transformant le parvis en pièce supplémentaire. La défense de l’édifice était partiellement assurée par une meurtrière près de l’entrée. Les bénitiers sont installés à l’extérieur, ce qui est relativement original. Le mur-clocher abrite deux cloches de tailles différentes.

À l’intérieur, on peut admirer une Vierge de tradition romane, des angelots musiciens et des statuettes du XVIIIe siècle, un Christ habillé datant du XVIIe, ainsi que plusieurs ex-voto datés de 1704, 1803, 1835, 1837 et deux de 1844. La cloche principale date de 1714.

Etymologie

L’origine du nom Notre-Dame du Coral fait débat. Il pourrait dériver de Kon, Ker ou Kan, signifiant "rocher" dans l’Antiquité (comme le nom de Bolquère). Une autre hypothèse est une origine latine : Cor Altum, devenu Cor Alt puis Coral. Certains évoquent également le vieux français "Cœur de chêne", anciennement appelé "Coral". L’explication la plus probable reste toutefois la traduction catalane "el terrer rog de Corall", signifiant "la terre rouge de Corail".

Histoire

Après la reconquête carolingienne sur les Sarrasins en 811, des religieux construisirent de nombreuses abbayes dans la région. Ces abbayes donnèrent naissance à de multiples sanctuaires dans des zones reculées, autour desquels se regroupèrent les premiers habitants, formant ainsi des villages. C’est dans ce contexte qu’apparaît Notre Dame du Coral, une petite chapelle sur un éperon rocheux. Le village de Miralles se développa autour, mais après sa destruction, la chapelle tomba en ruine et fut oubliée.

La légende raconte qu’une statue en bois représentant la Vierge, issue de la chapelle primitive, fut dissimulée dans un tronc d’arbre puis retrouvée plus tard. Cette découverte suscita une ferveur populaire qui conduisit à la construction d’une nouvelle église, église paroissiale de Miralles, bâtie sur les restes de la chapelle primitive. Dans les documents historiques, l’église Notre Dame du Coral est mentionnée en 1267 sous le nom de Sancta Maria de Coral, comme possession de l’abbaye de Camprodon.

En 1643, l’évêque d’Elne mit fin aux privilèges que l’abbaye de Camprodon conservait sur le Coral en nommant lui-même le curé. Ce curé fournissait à Prats de Mollo le sanctuaire de Coral avec sa métairie pour une rente annuelle de 20 livres roussillonnaises (acte du 23 avril 1643).

L’église actuelle fut construite en 1690 à l’initiative de Vincent Boixéda, curé. À cette époque, Notre Dame du Coral appartenait à Prats de Mollo, qui vendit les bâtiments agricoles à Stéphane Plana pour 400 livres le 24 août 1644.

En 1725, la popularité des pèlerinages en l’honneur de Notre Dame du Coral attira quelques déserteurs, menés par le capitaine Rafel Planella, qui occupèrent les locaux pendant huit ans, perturbant les pèlerins. En 1733, les consuls de Prats de Mollo mirent fin à cette occupation et limitèrent la location des chambres de l’hôtellerie à trois jours.

De 1730 à 1911, l’église fut habitée par un ermite forain, chargé de collecter des dons pour faire vivre la paroisse. Il se déplaçait de maison en maison avec sa Capelleta, un oratoire ambulant. Les paroissiens, surtout les Catalans du Sud, étaient généreux, se souvenant de l’ancien lien avec l’abbaye de Camprodon. Cependant, en 1749, la dégradation des relations franco-espagnoles imposa aux ermites la nécessité d’un passeport pour franchir la frontière, sur ordre du viguier du Roussillon et du Vallespir.

Alors que les habitants devaient célébrer le centenaire de la création de l'église en 1790, la Révolution française éclata, marquant le début de la décadence du lieu. Le 2 novembre 1789, les biens de l'Église furent déclarés nationaux. À Notre Dame du Coral, la saisie eut lieu le 13 juillet 1790, plaçant le sanctuaire sous le contrôle du conseil municipal. Le 8 vendémiaire an IV (fin septembre-début octobre 1795), la commune vendit le bien aux enchères. Cinq habitants de Prats, désireux de maintenir le culte à Notre Dame du Coral, proposèrent 850 livres pour l'acquérir : François Sales, Louis Arquer, Joseph Bartre, Sylvestre Parès et François Gineste. Aucun autre participant n’enchérit, connaissant les intentions des acquéreurs.

Le 7 janvier 1793, la foudre s’abattit sur le sanctuaire, tuant l’ermite Jean Delclos. À partir de 1800, le lieu retrouva une certaine ferveur populaire, entretenue par les propriétaires et les dons qu’ils recevaient. Un administrateur ecclésiastique, nommé par les propriétaires, géra le sanctuaire jusqu’en 1931.

Voici la liste des ermites ayant occupé le lieu :

- Jaume Giral : 1800-1804

- Francesc Sala : 1803-1805 (révoqué en 1805 pour cause de mariage contracté 30 ans auparavant)

- Marty et Noué : 1805-1809

- Louis Rumeu : 1810-1819 (arrêté pour les mêmes motifs que Sala)

- Jean Pignoc : 1817-1819

- Marc Hortet : 1818-1821

- Simon Vila : 1820-1822

- Fra Miquel : 1821-1824 (pendant que son frère Fra Joan gardait l’édifice ; à leur départ, Marc Hortet reprend temporairement le rôle jusqu’à ce que son fils soit en âge de le faire)

- Joseph Hortet (le fils de Marc) : jusqu’en 1869

- Joseph Canal : nommé le 21 octobre 1894 par le conseil d’administration, il resta en fonction jusqu’au 31 mai 1911

Pendant que les ermites forains parcouraient le pays pour collecter des dons, des gardiens titulaires restaient à l’église. Le 19 décembre 1926, l’administrateur de Notre Dame du Coral, l’abbé Gibrat, mourut et fut remplacé par l’abbé Claverie. Ce dernier entra en conflit avec les 24 propriétaires successifs du lieu et, avec le soutien de l’évêque d’Elne, imposa ses vues. L’opposition entre l’abbé et les propriétaires entraîna l’interdiction de l’église au culte par l’évêque d’Elne : aucune messe n’y fut célébrée après le 18 mai 1931.

De nos jours, l’ermitage a été réhabilité et fonctionne comme gîte rural, proposant chambres et tables d’hôtes.

Situation et accès

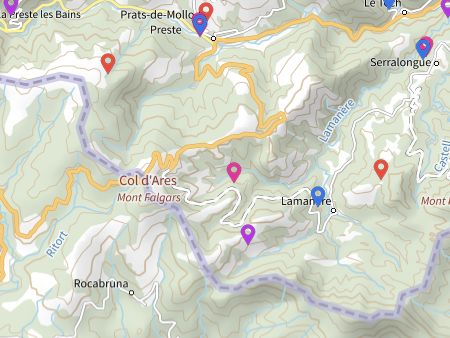

Notre-Dame-du-Coral est un ermitage situé à deux heures de marche de Prats-de-Mollo, à une heure et demie de Lamanère et à 45 minutes du col d'Ares. La route qui relie Sainte-Marguerite-du col d'Ares à Lamanère passe à 1 km du lieu. Il est situé au sommet d'un éperon rocheux de moyenne altitude, sous lequel se trouvait auparavant le village de Miralles, maintenant ruiné.

Les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales

Copyright 2013 - 2026 - Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur. Ce site Internet est un site privé, non officiel, issu du travail de compilation des oeuvres de différents auteurs. Sauf mention contraire, les photos sont la propriété du webmaster. Toute utilisation des textes, photos ou autres éléments de ce site internet sont interdits sans accord du webmaster.

Sites Internet du même auteur : Les Pyrénées-Orientales, Marguerite Duras, Merveilles du monde, Empereurs romains.