De quoi s'agit-il ?

Escaro est un petit village, mais c'est un haut lieu de l'extraction minière dans les Pyrénées-Orientales. Il faut dire que le Canigou est une montagne ferreuse, et de tout temps on y a pratiqué l'extraction du fer. Les mines d'Escaro faisaient partie des principales mines du département, et on y trouve aujourd'hui un musée dédié à cette activité.

L'histoire de l'extraction sur ce site commence très tôt. Nous sommes en 150 ans avant J.-C., et déjà les Celtes avaient trouvé comment transformer le fameux minerai en outils, outils que l'on a retrouvés sur ce site, ainsi que des pièces de monnaie de cette lointaine époque. Les Romains poursuivirent cette activité, qu'ils développèrent pour alimenter leurs forges. Puis les Catalans, issus des Francs du nord de la France, vinrent s'installer sur ce territoire et exploitèrent à leur profit les richesses du sous-sol d'Escaro. C'est d'ailleurs la très puissante abbaye de Saint-Michel de Cuxa, à Codalet, qui était propriétaire des mines de fer du Canigou et en tirait de substantiels revenus. Partout durant la période médiévale se développèrent des sites miniers, exploités de la façon la plus rationnelle possible pour l'époque, ainsi que des forges, installées près des rivières pour profiter de la puissance mécanique de l'eau. La région regorge de traces des forges catalanes, par exemple à Villefranche-de-Conflent, qui en conserve une précieusement.

La Révolution française marqua non pas la fin de l'activité mais sa nationalisation : récupérées au nom du bien commun à l'abbaye, les mines d'Escaro furent rachetées en 1813 par les propriétaires des forges de Thuès et de Nyer. Malheureusement, les hauts-fourneaux modernes du nord de la France eurent raison de leurs concurrents catalans, plus petits. Ils durent fermer les uns après les autres, limitant les débouchés des mines locales. Toutefois, la création d'un haut-fourneau à Fuilla en 1859 améliora la situation.

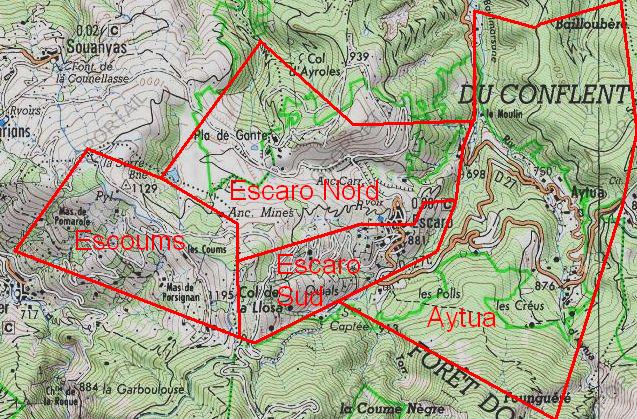

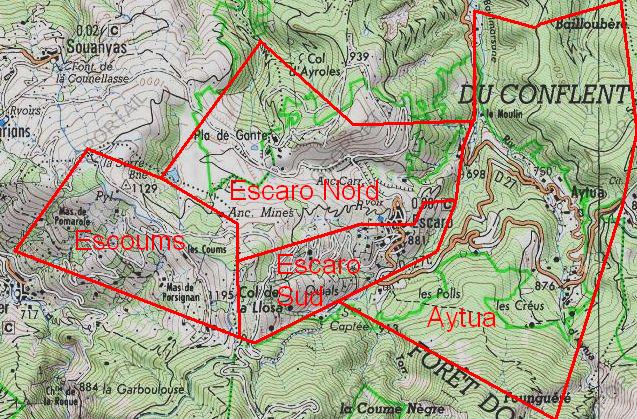

L'arrivée de l'industrialisation au XIXe siècle changea la donne. En effet, c'est au début de ce siècle que furent créées par ordonnance royale quatre mines :

- Aytua (675 hectares), en activité de 1843 à 1962, malgré des interruptions dans l'exploitation, notamment entre 1930 et 1938.

- Les Escoums (105 hectares, à cheval sur les communes d'Escaro, Nyer et Souanyas), en activité de 1906 à 1962. Aytua et Les Escoums fermèrent en même temps que leur propriétaire, les hauts-fourneaux Prénat.

- Escaro-Sud (107 hectares), en activité de 1875 à 1954, propriété des hauts-fourneaux Decazeville, du groupe Holzer. Escaro-Sud était plus sain qu'Escaro-Nord, mais le minerai y était plus difficile à extraire.

- Escaro-Nord (26 hectares), la plus petite et la plus active des quatre concessions, propriété de la société Denain-Anzin. Elle commença son activité en 1883 et fut la dernière à fermer, le 31 janvier 1963. À cette occasion, 91 personnes furent licenciées, dont le directeur, mais la plupart furent reprises, le temps d'atteindre leur retraite, par la carrière de spath-fluor. Escaro-Nord était difficile à exploiter en raison de l'humidité constante des galeries. La carrière de fluorite ferma en 1993, à l'épuisement du gisement. Le spath-fluor est un minerai riche en fluor.

En 1862, la société Frèrejean, Roux et Compagnie exploitait les hauts-fourneaux de Fuilla, ainsi que les mines d'Aytua, d'Escaro-Nord et de Vernet. Ces trois mines devinrent sa propriété dix ans plus tard. Mais face à la concurrence des hauts-fourneaux anglais, celui de Fuilla dut fermer. Les mines évoluèrent également : à partir de 1875, Escaro-Sud se dota d'un funiculaire permettant la descente du minerai jusqu'à la gare de Joncet, accélérant ainsi sa production. Escaro-Nord ne se développa que très peu, et seulement en direction du Plan de Ganta, en 1880. En 1887, la société des Mines métalliques de Riols, dans l'Hérault, reprit Escaro-Nord et y créa un téléphérique reliant Serdinya, utilisé durant tout le XXe siècle. En 1919, la concession fut vendue à la société Franco-Africaine, en 1936 à la Compagnie d'Alès, et à partir de 1942 à Denain-Anzin, jusqu'en 1963.

Ce sont ces mines qui firent les beaux jours d'Escaro et d'Aytua, mais aussi de tous les villages voisins. En effet, impossible d'extraire du minerai sans disposer de sites de traitement. C'est donc tout naturellement qu'en parallèle, tout le bassin minier de Prades profita de cette activité économique, et plus particulièrement les hauts-fourneaux de Fuilla et de Ria. Avec le temps et l'amélioration des transports, les industries se regroupèrent, et les hauts-fourneaux locaux s'éteignirent progressivement au profit des aciéries nationales de Pauillac, Givors, Chasse et Denain-Anzin.

La mine de spath-fluor

La vie d'Escaro bascula en 1954. Cette année-là fut découvert le gisement de spath-fluor sur le site du Pla de Ganta, au nord d'Escaro. Proche de la fluorine, cette pierre était facilement confondue avec la silice. La société Denain-Anzin, dernière exploitante des minerais à Escaro, obtint immédiatement une concession et commença à développer une mine à ciel ouvert. Grâce à cela, le village put continuer à faire vivre les ouvriers et leurs familles, dans un climat économique difficile. Toutes les mines fermaient les unes après les autres, et les sites sidérurgiques de la région avaient depuis longtemps cessé leur activité. Alors, à Escaro, on travaillait, même si c'était pénible.

Ce que n'avaient pas prévu les habitants, c'était que le filon était le plus important de France et qu'il s'étendait jusqu'au village lui-même. Plus l'exploitation durait, plus les maisons devenaient fragiles, ébranlées par les outils industriels. Ces maisons furent peu à peu rachetées par l'exploitant, et un nouveau village apparut sur le site que l'on connaît aujourd'hui. Puis, en 1973, alors que plus personne n'y vivait, deux pelles mécaniques vinrent faire tomber ce qui restait du vieux village d'Escaro.

L'exploitation de la mine de spath-fluor s'arrêta en 1991, laissant derrière elle une certaine amertume : personne n'avait réellement profité des bénéfices générés, et maintenant que la mine est fermée, elle offre aux visiteurs la vision de ses pans de montagne ébréchés. Quant au vieux village, il n'est plus qu'un souvenir. Des siècles d'histoire disparus sur l'autel de vingt ans d'exploitation minière : un passé parfois amer.

Les mineurs

La tenue du mineur se composait d'un casque et d'une lampe à carbure. On commençait sa carrière à 14 ans : jusqu'à 15 ans, on portait les outils aux mineurs ; plus âgé, on poussait les wagons pleins de minerai jusqu'à la trémie principale (le roulage). Les mineurs étaient des paysans du coin, formés sur le tas. Ils savaient tout faire : dynamiter, rouler, boiser, abattre. Un mineur devait abattre sept tonnes de minerai pour obtenir le "prix de régie", mais certains en faisaient beaucoup plus. Le travail débutait à 8 h précise et se poursuivait jusqu'à 15 h 45 sans interruption, soit 7 h 45 exactement. Après leur journée, les ouvriers allaient aux champs jusqu'à 21 h ou 22 h, parfois en se levant la nuit pour ne pas rater leur tour d'arrosage. Ces conditions de vie rendaient difficile une longévité normale : beaucoup souffraient de silicose ou d'arthrose.

À Escaro, après la guerre, il y avait 550 habitants et trois écoles. Au plus fort de l'activité, 420 personnes travaillaient dans les quatre concessions, un peu avant la guerre. Bon nombre étaient des émigrés italiens, polonais, espagnols ou yougoslaves. Les grèves étaient fréquentes, en raison des conditions de vie difficiles, notamment en 1906 et 1948.

Organisation sociale des mineurs

Sans être le coin le plus reculé du département, Escaro restait peu accessible, surtout au début du XXe siècle. Or, un millier de personnes travaillaient dans les mines de la région ; il fallait donc bien s'organiser socialement pour faciliter la vie. L'un des exemples d'organisation réside dans la mise en place d'une Société de Secours Mutuel, ancêtre de la Sécurité sociale. Il s'agissait d'une caisse commune alimentée par un pourcentage du salaire des ouvriers, mais aussi par une participation de l'exploitant. Cette caisse servait à verser une pension à la famille des accidentés de la mine, ceux qui ne pouvaient plus subvenir aux besoins de leurs proches. La caisse d'Escaro s'appelait "Tres Estelles", du nom du pic du Canigou. Elle fut fondée en 1902.

Un autre exemple de solidarité se trouve dans la création d'une coopérative, active de 1937 à 1981. Initialement installée dans un bâtiment du Veïnat d'Amunt, elle déménagea en 1952 en raison des risques d'effondrement liés aux travaux miniers à proximité. Elle s'installa pour la dernière fois en 1973 à l'entrée du village. Cette coopérative achetait en gros vêtements et nourriture. Initialement réservée à ses membres, elle accepta rapidement tous les habitants.

C'est à partir des années 1950 que le village commença à se dépeupler. En effet, une ligne de bus, le bus Llabour, transportait les mineurs chez eux, plus bas dans la vallée. Escaro perdit une partie de sa population et, avec elle, une partie de sa vitalité. Certains commerces fermèrent, puis peu à peu tous les autres.

Le transport du minerai

Il est difficile de se l’imaginer aujourd'hui, mais toute la montagne du Canigou était parcourue de voies de transport pour le minerai extrait de toutes les mines de la région. Et la plupart de ces voies étaient aériennes !

Entre 1875 et 1912, un funiculaire acheminait le minerai depuis la mine jusqu'à une gare de départ au col d'Eroles, puis jusqu'à Joncet. Un autre partait d'Aytua pour arriver à Serdinya. Un téléphérique transportait la marchandise depuis El Coms, et un autre depuis Escaro-Nord. Plus tard, à l'époque de l'exploitation du spath-fluor, un téléphérique acheminait la cargaison vers l'usine de traitement d'Olette. Quand on sait que la mine de Batère, de l'autre côté du Canigou, descendait son minerai par un téléphérique de 9 km de long, on peut facilement imaginer l'ampleur du paysage industriel de l'époque !

De nos jours

Les vestiges des mines sont aujourd'hui nombreux. Un musée, ouvert depuis le 4 décembre 2003, expose wagonnets, rails, locomotives et petit matériel comme lampes à carbure, sabots, brodequins à clous, perforateurs et "bouradous" (tiges de bois utilisées pour enfoncer la dynamite dans les trous de la roche). Le transport du minerai passait par câble aérien depuis la mine des Escoums jusqu'à l'usine de la Bastide, près d'Olette. Une partie du minerai était également transportée par le train jaune, de Serdinya / Joncet à Villefranche.

Les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales