Histoire

Préhistoire

L’histoire de Pia commence assez tard : on ne retrouve des traces écrites du village que dans des documents du XIIIe siècle. Mais le site est intéressant pour les terrasses de la Llabanère, la rivière qui traverse Pia. Ces terrasses, situées entre Pia et Rivesaltes, à quelques mètres d’altitude (dans une zone aujourd’hui urbanisée), ont livré des pierres taillées datant de -500 000 ans, soit 50 000 ans avant les plus anciens habitants de la grotte de Tautavel. La présence d’hommes préhistoriques en ces lieux, même à une époque aussi reculée, n’a donc rien d’étonnant.

Mais entrons dans l’histoire documentée à travers les mots de Pierre Vidal, dans son ouvrage Guide historique et pittoresque dans le département des Pyrénées-Orientales. Rassurez-vous, il l’a écrit en 1899.

Pia : Ce nom paraît être une abréviation du latin Appia; mais l’histoire de la période romaine est muette sur cet endroit, qui était peut-être la villa d’un “Appius”. Au Moyen Âge, les archevêques de Narbonne étaient seigneurs du lieu. C’est, en effet, un de ces prélats qui fit construire le château (1245–1257). Les habitants de ce village ont eu, pendant longtemps, comme les Béotiens en Grèce et les Champenois en France, la réputation d’avoir l’esprit obtus et grossier. Les “Pianenchs” étaient devenus un sujet d’amusement, et cependant, ils ne sont pas moins intelligents que le reste des Roussillonnais. Le village est gai et coquet, entouré de riches vignobles et de bouquets de verdure bien irrigués.

Sous les murs de Pia passe le torrent de la Llabanère qui, en temps d’orage, charrie les eaux dévalant du versant sud des collines de Peyrestortes.

Cela dit, il faut reconnaître que, d’un point de vue étymologique, Pia dérive bien du nom du propriétaire romain Appius ou Appia, qui aurait développé un domaine agricole en ces lieux. Des restes de mosaïques romaines y ont d’ailleurs été découverts, mais n’ont malheureusement pas pu être conservés.

Moyen Âge

Le site de Pia, probablement déserté à la fin de l’Antiquité, reprit vie au Moyen Âge. Après la fuite des Sarrasins en 811 devant les troupes de Charlemagne, la région fut largement dépeuplée. Les religieux vinrent alors y fonder des abbayes ; l’évêché d’Elne retrouva une grande importance, et l’on construisit un peu partout des chapelles pour fidéliser les pionniers francs venus du Nord repeupler la région.

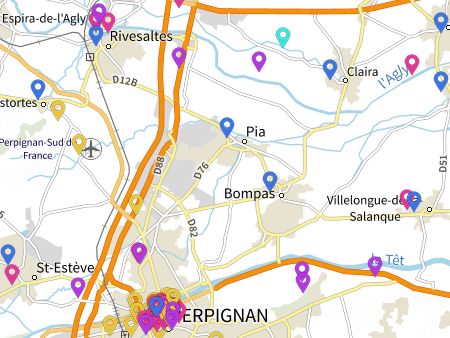

Dans la partie nord de la plaine, une chapelle fut édifiée sur le site de Rivesaltes, une autre à Pia, et deux autres entre les deux : l’une à Tura (aujourd’hui disparue), l’autre à Ortolanes (devenue l’ermitage Notre-Dame de la Salut).

La première mention écrite de Pia apparaît en 901, sous la forme Villa Apiano. À cette époque, une villa désigne déjà un petit bourg. Le lieu appartenait alors aux vicomtes de Narbonne, Leudivicus et son épouse Arsinde. La raison de leur possession est incertaine, mais elle pourrait remonter à une donation royale faite à un ancêtre méritant, sans doute pour récompenser sa fidélité lors des luttes contre les Sarrasins. En 901, le couple vend Pia à l’évêque d’Elne (à l’exception des revenus, tels que la dîme et autres bénéfices, qui seront vendus séparément par leurs enfants en 925).

Pia commence alors à prospérer sous l’autorité de l’évêché d’Elne, bénéficiant notamment des dons généreux du comte du Roussillon, Gausfred Ier, envers ce haut dignitaire religieux. On retrouve une mention de Pia en 991 à travers son église, construite dans ces années-là. Dédiée à saint Cyr, elle est toujours placée sous ce patronage aujourd’hui, bien qu’elle ait été reconstruite à deux reprises.

Une autre mention du village apparaît en 1100 dans des chartes d’affranchissement et des actes de concession d’eau destinés à l’irrigation des terres.

À partir du XIe siècle émerge la famille seigneuriale de Pia. Comme souvent, les habitants les plus riches ou influents parvenaient à acquérir les droits sur le village, parfois en les achetant à l’évêque. C’est probablement ainsi qu’un notable local devint le premier seigneur de Pia. La seigneurie fut transmise de père en fils durant environ deux siècles, avant de revenir à l’archevêque de Narbonne, qui en avait déjà la possession en 1359.

Cette période de prospérité s’appuya sur une organisation typique du Roussillon médiéval. Le seigneur fit ériger une enceinte fortifiée et un château, dès 1249. L’ensemble formait ce que l’on appelait la "cellera", un noyau villageois fortifié. Construite avec les matériaux locaux (pierres de rivière, galets, briques rouges et mortier), la cellera abritait tous les éléments essentiels à la vie communautaire : le château pour se réfugier, l’église (lieu de culte mais aussi forum villageois), les habitations, et les bâtiments de stockage comme le grenier à grains.

La cellera de Pia avait un plan rectangulaire aux angles très arrondis, presque circulaire. Elle était flanquée de tours circulaires, dont certaines ont été transformées plus tard en habitations. Quelques pans de murs subsistent encore aujourd’hui. Lorsque vous vous promenez au cœur du village, observez les vieux murs : les plus délabrés datent souvent de cette époque.

Le passage de la seigneurie sous la juridiction de l’archevêché de Narbonne est d’autant plus notable que Pia était le seul village de l’ancien évêché d’Elne à dépendre de ce diocèse. On retrouve cette singularité dans le recensement effectué en 1359 par Pierre IV d’Aragon sur les anciennes terres du royaume de Majorque : Pia comptait alors 155 feux, soit près d’un millier d’habitants — une population importante pour l’époque.

À partir du XIVe siècle, les documents désignent le village sous le nom d’Apià. Vu son importance, une seconde église fut construite au sud, en dehors de la cellera : l’église Saint-Michel. On atteste de son existence dès 1338 ; elle se situait approximativement au nord de l’actuelle poste. D’ailleurs, juste en face de celle-ci, une niche abrite une statue de saint Michel, rappel discret de cet édifice disparu.

Parmi les autres édifices religieux, Pia possédait également un couvent (d’où le nom de la rue “Carrer Clos del Convent”) ainsi qu’une léproserie.

Renaissance

Le XVe siècle fut marqué par la première reconstruction de l'église Saint-Cyr (1449). Aux XVIe et XVIIe siècles, la guerre franco-espagnole fit de nombreuses victimes, en particulier lors de l’invasion française de la Salanque entre 1642 et 1646. Des villages entiers furent vidés de leurs habitants (comme Claira), mais ce ne fut pas le cas de Pia. La signature du traité des Pyrénées, qui scinda la Catalogne en deux, rendit Pia dépendante du roi de France. L'évêque de Narbonne vendit alors le village à un bourgeois de Perpignan, un certain Bertrand Joli, dont la fille Émérentienne épousa Guillaume d'Oms. C'est ainsi que Pia passa, au XVIIIe siècle, dans les mains de la famille d’Oms. La seigneurie fut ensuite transmise à la famille Delpas, qui la conserva jusqu’à la Révolution.

En 1858, l’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte fit à nouveau parler d’elle : trop délabrée, elle dut être détruite, puis reconstruite selon les critères de l’époque. Elle fut d’abord agrandie, la population de Pia ayant fortement augmenté, et adoptée dans un style baroque alors en vogue. Les travaux durèrent plusieurs années, et l’église ne fut rendue au culte qu’en 1879. De nos jours, elle contient cinq retables remarquables du XVIIIe siècle : Sainte Germaine, Sainte Catherine, Saint Joseph, Saint Pierre et le retable de la Passion, ainsi qu’un sixième du XVIIe siècle, consacré à Saint Grégoire.

Sur le mur extérieur de l’église, on trouve une étrange pierre gravée (voir les photos), faisant référence à la construction du château. Notez que le "7 des calendes de juin 1242" correspond au 26 mai 1242 :

L’an de grâce 1242, et le sept des calendes de juin fut commencée l’œuvre de ce château par Raymond Pierre Icher-Magre, sous l’autorité et l’ordre de Guillaume de la Broue, par la grâce de Dieu, Archer de la Sainte Église de Narbonne, qui commit à la surveillance de cette construction Raymond de Monteils, son curé d’Alest, Guillaume Doucesi étant bailli.

Précisons enfin que le symbole de Pia est l’âne. Si vous souhaitez en connaître la raison, rendez-vous dans la section Légendes.

Les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales