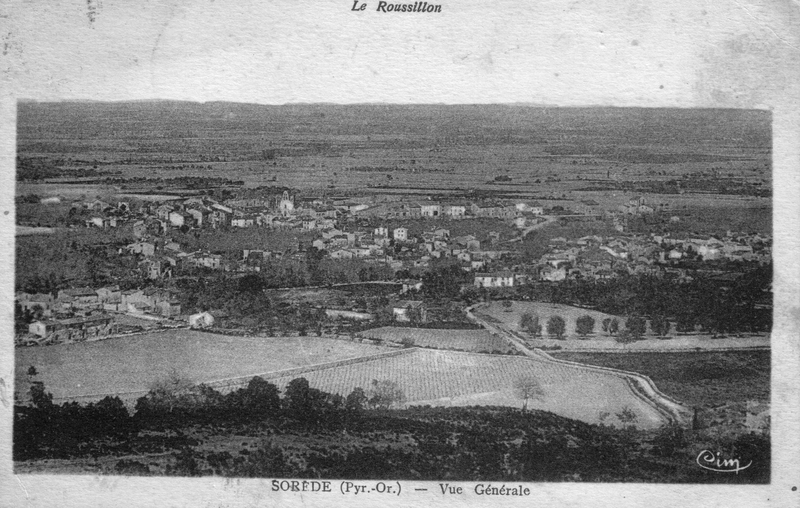

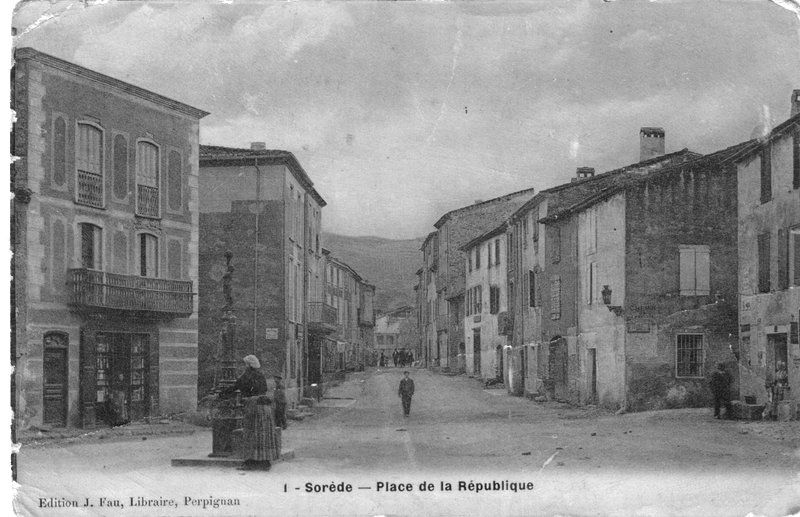

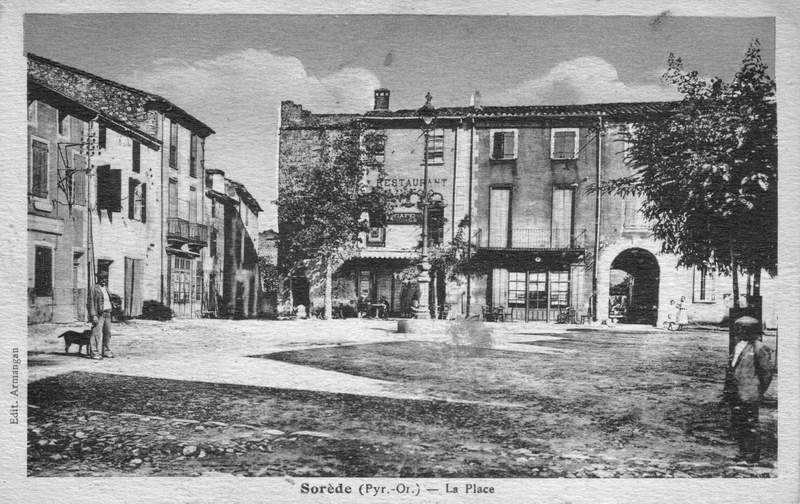

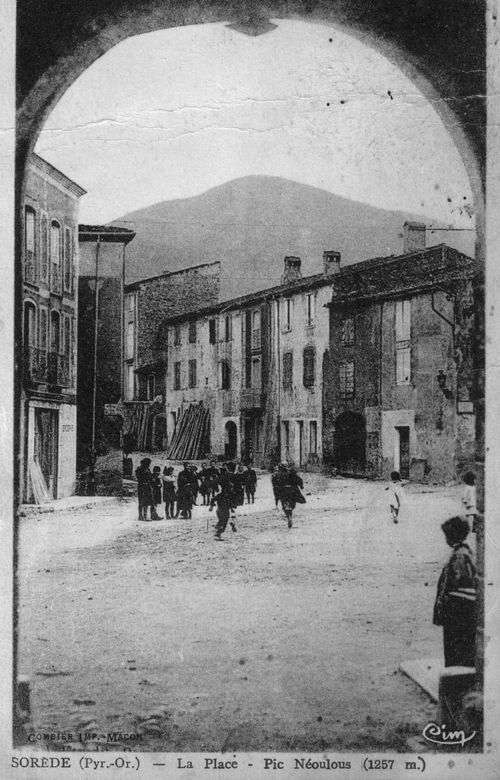

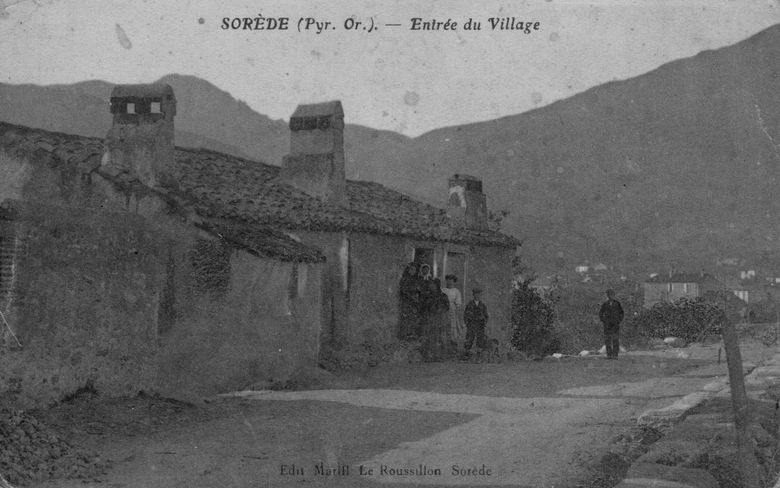

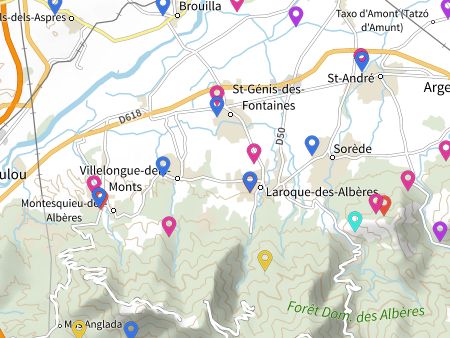

Sorède est plutôt une grande ville, mais pas tellement plus que ses trois voisines, qui sont toutes de taille approximativement égale. Son territoire est remarquablement vaste et s'étend partiellement sur les Albères. La partie en plaine est plutôt réduite : il n'y a guère que le village et quelques terrains au nord, mais cela reste peu comparé aux autres communes. C'est donc une commune très boisée et montagneuse, alors que la ville elle-même est plutôt plate. En regardant une carte, on constate que Villelongue-dels-Monts, Sorède, Saint-André, Saint-Génis-des-Fontaines et Laroque-des-Albères forment un seul territoire dont les habitants sont regroupés en pôles urbains au sein de communes distinctes. Globalement, ce sont des villes similaires. D'ailleurs, géographiquement, Laroque jouxte Sorède.

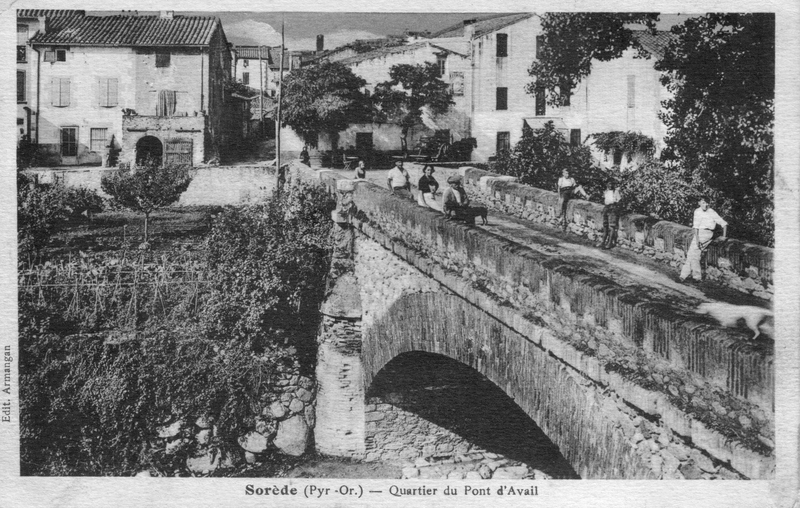

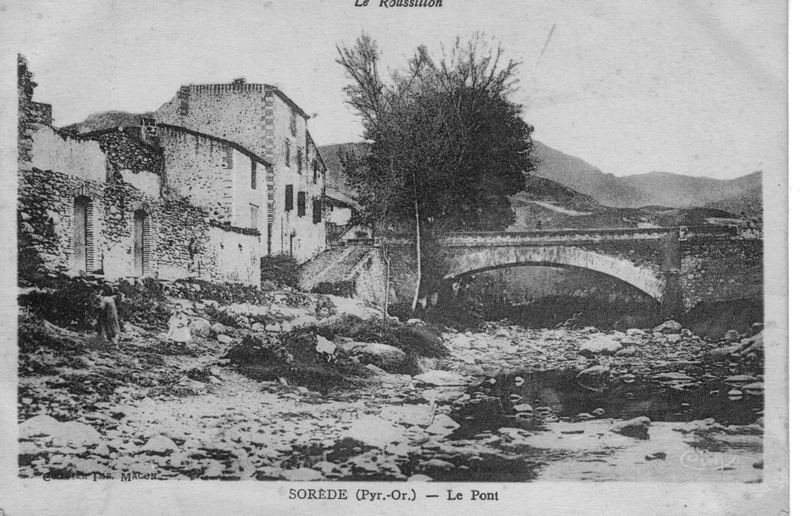

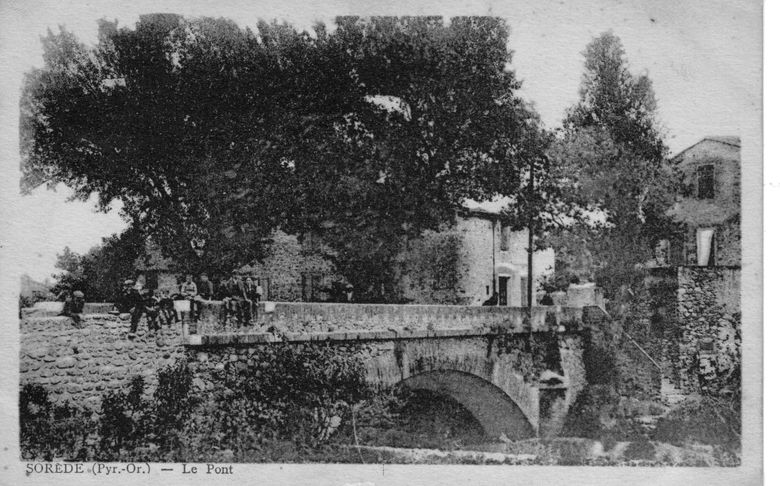

Une des particularités de Sorède est qu'elle est traversée par une petite rivière, la Sureda (d'où le nom de la ville), formant ainsi deux parties distinctes. Le centre-ville proprement dit est sur la rive gauche, mais un équivalent, plus petit mais tout aussi dense, existe sur la rive droite. Ces deux centres ne représentent cependant qu'une petite partie de la totalité des zones bâties de Sorède, puisque la majorité de l'habitat est en périphérie, le long de rues longues, parfois étroites, et peu denses. On constate que la ville est assez aérée, avec de grands jardins autour des maisons individuelles, des terrains non construits ou agricoles entre les maisons, et de vastes espaces non bâtis. Toute la partie nord-est est largement composée de résidences individuelles.

Vie économique, commerces

Une grande partie de la vie économique de Sorède repose sur ses commerces. Les activités commerciales couvrent les domaines des soins et bien-être, transports, caves et vins, agences immobilières, restauration et alimentation, esthétique et hébergement. Mais au-delà des commerces, Sorède accueille aussi quelques artisans dans les domaines du bâtiment, de l'automobile, des loisirs créatifs, de l'informatique, etc. On trouve même un parc animalier, le fameux parc de la Vallée des Tortues. Vous ne devinerez jamais dans quel animal il est spécialisé (oui, les tortues, évidemment).

Équipements, aménagements

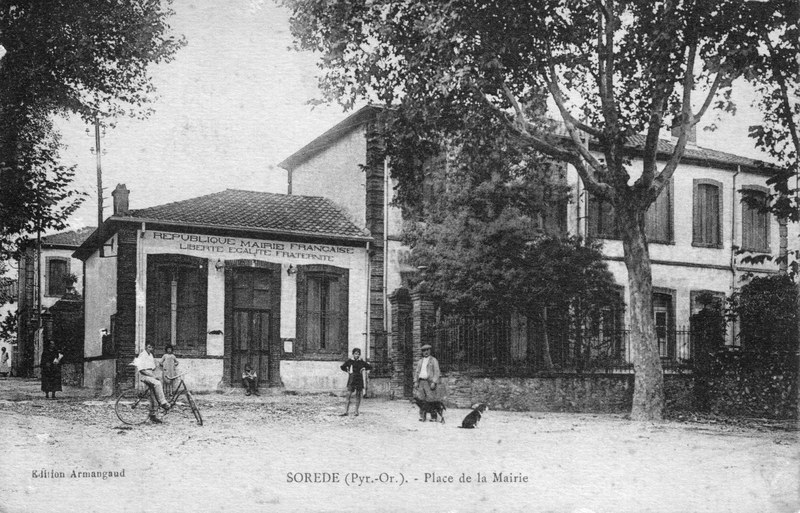

Sorède dispose de plusieurs écoles maternelles et primaires, ainsi que de tous les services qui y sont rattachés : cantine scolaire, garderie, garde périscolaire, étude. Il y a aussi une médiathèque, un cinéma, et une maison de retraite pour prendre soin des aînés. D'ailleurs, les personnes âgées bénéficient à Sorède de plusieurs services utiles comme le transport de porte à porte et le portage de repas à domicile. Il y a également le CLIC de Sorède (Centre Local d'Information et de Coordination), une structure spécialisée pour les personnes de plus de 60 ans vivant dans la commune. Pour finir, il faut aussi signaler l'existence de "Présence Verte", un organisme proposant des services pour les personnes âgées.

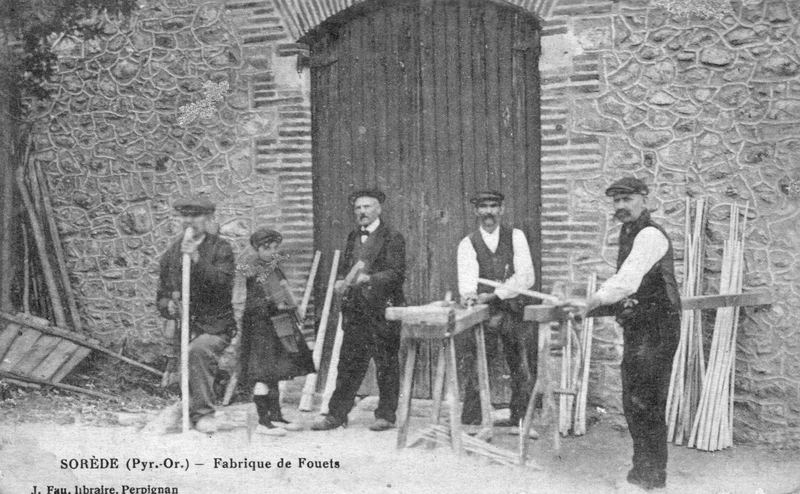

Sorède et l'industrie des fouets et cravaches

Cravache Hermès

Exemple de cravache Hermès fabriquée à Sorède

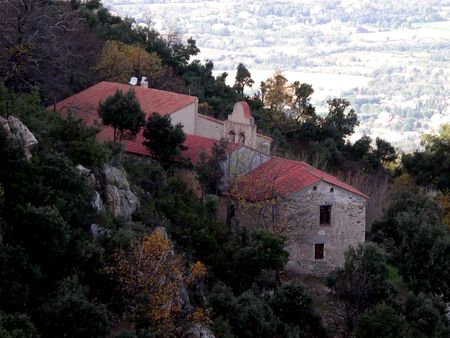

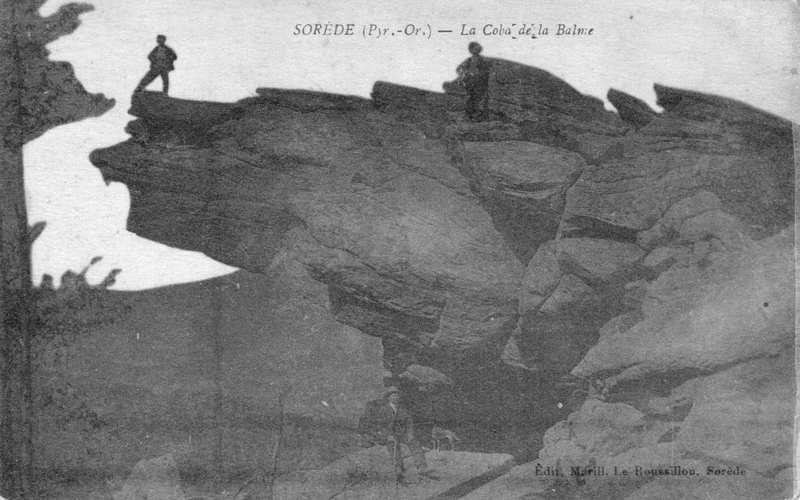

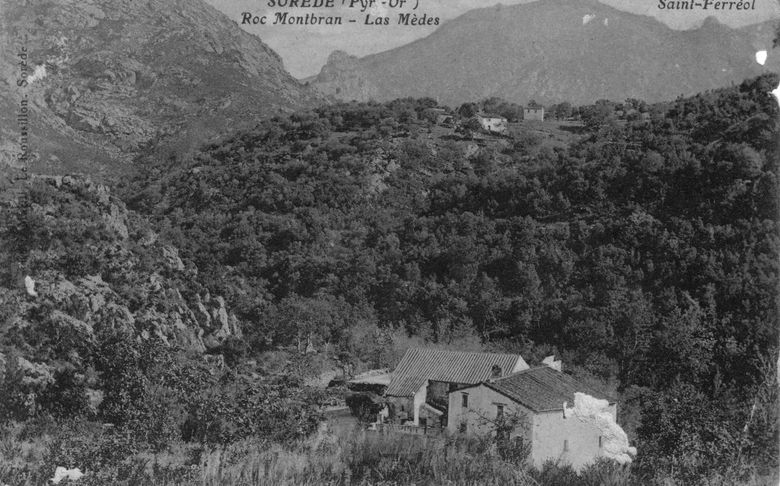

Sorède est connu pour son bel environnement, surtout dans les montagnes des Albères. C'est dans ces collines que se trouve une forêt de micocouliers qui intéressa les habitants dès le XIIIe siècle. Ce bois imputrescible, souple mais robuste, fut employé pour la fabrication de cerceaux de tonneaux, d'avirons ou de cannes à pêche selon les besoins et les époques. Mais c'est l'invention, au XIXe siècle, de la torsade à vapeur qui permit la fabrication de fouets et cravaches.

À cette époque où la traction animale était la règle, la demande pour ces objets du quotidien était très forte. Sorède accueillait alors plusieurs ateliers de fabrication qui employaient jusqu'à 400 personnes. Hélas, la révolution industrielle fit rapidement disparaître cette activité manuelle. Ce n'est qu'en 1981 que l'APAJH de Sorède relança l'activité (Association pour adultes et jeunes handicapés). Son principal client est la marque de luxe Hermès, mais elle dispose aussi d'une importante clientèle internationale.

La fabrication des pièces est assez longue. Les troncs de micocouliers sont d'abord coupés en plusieurs lames dans le sens de la longueur, puis taillés en tasseaux. Ces derniers sont fendus en quatre sur une extrémité, chaque quart étant grossièrement arrondi à la serpette, puis affiné. L'étape suivante consiste à insérer une tige de fer au centre et à enrouler les quatre brins autour, avant de passer la pièce à l'étuve. Une fois humidifiée, elle est retirée, séchée, la tige est enlevée et on torsade à nouveau le fouet, mais sans tige cette fois.

Il ne reste plus qu'à fabriquer le manche, finaliser la pièce en détail avant de la vernir et d'apposer les pièces de cuir nécessaires, qui sont soit rectangulaires, soit torsadées.

Les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales